ПОЭЗИЯ МОТИВА: О ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛА ГОРСКОГО

О. С. ДАВЫДОВА

Ветер… ты меня не покинешь?

Посолонь. Алексей Ремизов

Природа, мир, тайник вселенной,

Я службу долгую твою,

Объятый дрожью сокровенной,

В слезах от счастья отстою.

Когда разгуляется. Борис Пастернак

Подлинное искусство – область непрерывного прибывания. Основано оно во многом на той полной самоотдаче, погружающей в идеально платоническую реальность (не зависимо от драматургии тем), которая является негласным залогом рождения нового художественного образа. Сколько бы мы не черпали из этого колодца, наполненного внутренними привязанностями художников и их преображающей привычную видимость любовью, дно его только углубляется: искусство дает времени глубину, и в глубине этой явственнее и весомее, чем в физически ограниченном измерении жизни, проступают черты образного мира его создателей, как прошлых поколений, так и современников (или недавних современников), которых мы узнаем по следам душевной, наиболее сущностной, части личности. Возможно, обратная перспектива – далеко не метафора для понимания логики развития и смысла истории искусств.

Творчество Михаила Ивановича Горского (1948–2011) – визуальная поэзия души в гармонии с пейзажем. Оживающие тончайшими нюансами красок образы природы на его полотнах кажутся причастными двум мирам – видимому, земному, напрямую связанному со среднерусской пейзажной полосой, и незримому, духовному, излучающему что-то вечное и вневременное в расширяющее привычные границы пространство. В пейзажах Михаила Горского всегда есть частица сокровенно пережитого «вечного»: вечного неба – «церкви хлебной», вечного света росистого меж прозрачной череды березовых стволов («Апрельское утро», 2001, частное собрание), вечного сизо-лилового тумана, сбивающегося в кустистые купы («Пейзаж с лисичкой», 1991), вечной тяги голубых теней к тому горизонту, над которым плывут облака («Апрельский вечер», 2007), полыхает плавким, как свеча, закатным янтарем солнце («Апрельский вечер», 1990), и в васильковых небесных хлябях белым облаком созидается монастырь, вверяющий свои часы неслышному колокольному звону повечерия («Иверский монастырь», 1991).

В трепетной ауре пейзажей Михаила Горского всегда есть и «что-то» – частица вопрошания, из которого в основном и рождается подлинная поэзия – ранимая отзывчивость души на неуловимый ритм уходящего мгновения. Образ пространства на полотнах художника обладает особой темпоральной характеристикой: кажется, будто время, дышащее в живописных пределах его этюдов, не убывает, однако, несмотря на это, находится в состоянии непрерывного перехода. Неслучайно сам Михаил Иванович с большим пониманием цитировал лирически емкие строки Николая Рубцова, отражающие чувство реальной или воображаемой утраты, которое сопутствует творческой интуиции:

Когда душе моей земная веет святость,

И полная река несёт небесный свет,

Мне грустно оттого,

что знаю эту радость

Лишь только я один. Друзей со мною нет…

Без этого непреодолимо горьковатого привкуса счастья – отзвука высокой боли в высокой радости, в состоянии которой душа также праведно одинока, как желтое поле наедине с небом или затерявшаяся синь озера, уединившегося с волнистыми отражениями стволов, – русский пейзаж, как и видящее сердце художника-поэта, кажется, вообще творчески не живет. Так и у Михаила Горского, свиваясь, «Никнут травы» (2007), затихают луга и дома, наполняются желтыми листьями темнеющие реки, «ноздревает» весенний снег, голубеет талая вода («Преображение», 1999) и неведомо куда порываются в лазурном свете ветра ветви («Бурный день», 1998): «Ничего нам не дано, кроме возможности только вопрошать, вопрошать и вопрошать…», – писал Исаак Левитан, основоположник того романтически субъективного, глубокого по внутренней самоотдаче направления в русской пейзажной школе, к которому принадлежали и творческие устремления Михаила Горского.

Для художника пейзаж существовал словно в обратной перспективе, в чем сказались индивидуальные лирические черты его характера. Любая часть малого земного мира превращается на полотнах Михаила Горского в затаенную интонацию непоказной духовной красоты, которой наделена жизнь, созидаемая в Боге. Созерцательное по своему темпераменту искусство Михаила Горского – искусство верующего сердца, причем, верующего не только в религиозном, но и в художественном, творческом смысле. Поэзия его мотивов рождалась не по формулам, а по отзыву сердца и глаза на мир, на его проникновение в душу – гармоничное ли, диссонансное, дождливое ли, грозовое, солнечное, волнующее нежным трепетом весны («Цветущая яблоня», 1997; «Сад цветет», 1999; «В мае», 2005) или сонным маревом осени («Дожди затяжные», 1993; «Тишина», 1997). Сокровенная область душевного созерцания – неиссякаемый источник образной энергии, ритмы которой, ее вибрацию и дуновение стремился уловить и выразить художник. С точки зрения стилистических и содержательных поисков мастера в контексте истории искусства следует отметить, что Михаил Горский продолжал развивать наиболее тонкие положения своих предшественников на пути лирико-эмоционального подхода к постижению художественного образа. Русскую пейзажную школу, в том самобытном виде, в котором она постепенно складывается к XX веку, начиная от романтических парковых видов Семена Федоровича Щедрина и кончая откровенной поэтизацией пространства в «пейзаже настроения» эпохи модерна, вообще отличает особое внимание к синтезу натурных наблюдений и душевного отклика на них. В определенном смысле, русский классический пейзаж – это всегда пейзаж души в границах «опоэтизированного реализма», как характеризовал подлинное искусство Михаил Нестеров.

Самобытно выразившееся в творчестве русских мастеров рубежа XIX–XX столетий стремление расширить границы предмета, взглянуть на мир с возвышенной точки, не отрываясь от земли, но, напротив, прислушиваясь, примыкая к ней, ощутимо и в искусстве Михаила Горского. Воспоминание об эпохе модерна в связи с творчеством художника – совсем неслучайно, так как именно в этот период работали наиболее близкие к его артистическому мировоззрению мастера, обладавшие чуткой восприимчивостью к красоте природы и уникальным (каждый в своем роде) пейзажным даром – Василий Поленов, Исаак Левитан, Михаил Врубель (отголоски палитры которого можно видеть в сиренево-сизых тонах целого ряда осенних пейзажей Михаила Горского), Михаил Нестеров и глубокий «молчун» Валентин Серов, о котором сам Михаил Иванович заметил в своем «Дневнике» 1998 года: «крестьянский Серов, он был суров, потому, что полагал художественную правду превыше всего». При этом не стоит забывать, что суровость Серова была оборотной стороной глубоко нежного сердца и чуткого глаза, позволивших художнику создать уникальный по своей проникновенной точности тип пейзажа – непоказного пейзажа с нутром. «Нутро» мотива влекло и Михаила Горского, творческую и жизненную позицию которого уместно сравнить с принципами художника совсем из другой эпохи и даже страны.

Самобытно выразившееся в творчестве русских мастеров рубежа XIX–XX столетий стремление расширить границы предмета, взглянуть на мир с возвышенной точки, не отрываясь от земли, но, напротив, прислушиваясь, примыкая к ней, ощутимо и в искусстве Михаила Горского. Воспоминание об эпохе модерна в связи с творчеством художника – совсем неслучайно, так как именно в этот период работали наиболее близкие к его артистическому мировоззрению мастера, обладавшие чуткой восприимчивостью к красоте природы и уникальным (каждый в своем роде) пейзажным даром – Василий Поленов, Исаак Левитан, Михаил Врубель (отголоски палитры которого можно видеть в сиренево-сизых тонах целого ряда осенних пейзажей Михаила Горского), Михаил Нестеров и глубокий «молчун» Валентин Серов, о котором сам Михаил Иванович заметил в своем «Дневнике» 1998 года: «крестьянский Серов, он был суров, потому, что полагал художественную правду превыше всего». При этом не стоит забывать, что суровость Серова была оборотной стороной глубоко нежного сердца и чуткого глаза, позволивших художнику создать уникальный по своей проникновенной точности тип пейзажа – непоказного пейзажа с нутром. «Нутро» мотива влекло и Михаила Горского, творческую и жизненную позицию которого уместно сравнить с принципами художника совсем из другой эпохи и даже страны.

Углубляясь в поэтику пространства Михаила Горского невольно вспоминается страстная и, вместе с тем, мудрая душа, которая отразилась на полотнах английского пейзажиста-романтика Джона Констебля – этого «Тициана под вязами», художника-сельчанина, укоренившего свое вдохновение в родных окрестностях графства Суффолок и при этом достигшего в искусстве такого поэтического масштаба в понимании языка природы, которое на много столетий вперед превзошло прозу каждодневных перемещений по географической карте, зачастую совершаемых мастерами в поисках видовых откровений. Констебль одним из первых в истории пейзажного искусства стал искать не только картинного вида, но и мотива, пробуждающего одухотворенную подвижность образной интонации в произведении искусства.

Если для Констебля, оставившего большое количество выразительных в своей незавершенности этюдов, источниками обретения поэтического масштаба были, прежде всего, древесные стволы и небо, то у Михаила Горского были свои мотивы. Нечто упрямо волевое, душевно настырное и при этом смиренно скромное ощутимо в том гармоничном уединении внутри лесных и деревенских пейзажей, которое было связано с длительными периодами жизни Михаила Горского в родном деревянном доме под Гжатском, в его органичном слиянии с ритмом деревенских будней, изменчивые приметы которых художник понимал по смене голосов птиц, по «весенней грачей суматохе», по пению «осенних дроздов», по кошению высокой травы, сложению золотистых стогов, сбору пахнущих утренним холодом яблок и рдению зимних ягод. В апрельских записях дневника художника от 2000 года есть примечательная в контексте бытийственной взаимосвязи образного и реального мира запись: «Конец апреля – совершенно летний… К 28 вскопал больше пол огорода. Каждый день писал, едва успевая за ивой, березами – преображение ежедневное. Не успел написать ветку ивы».

«Не успеть за преображением ивы» – черпать свое время подобной мерой, значит жить внутри гармонии, что не исключает диссонансов, разрывов и боли, но подразумевает наличие цельной вневременной опоры, неиссякающего духовного начала: «…Я думаю, что счастье художника – в способности чувствовать и выражать красоту Божьего мира. Это путь познания. “А что такое познание?” – спрашивал меня дедушка и сам же отвечал: – “Это как напиться из родничка придорожного в жаркую летнюю пору: зачерпнул ледяной водицы, глоток-другой сделал, а вода прибывает”», – размышлял, вспоминая, художник.

Непрерывная вовлеченность в процесс соучастия и наблюдения сказалась и в правдивом тоне запечатленных Михаилом Горским мотивов.

Глубина пейзажных образов художника сродни подлинному восприятию поэзии, при котором ее истинное проявление измеряется содержательным молчанием, наступающим за пределами слов, причем не только слов, но и звуков, красок. Мировидение Михаила Горского по своей индивидуальной природе – поэтическое, что нашло отражение не только в пейзажах, но и в самом строе мыслей художника, иногда принимавших стихотворную форму: «Как у природы нет цены, / Так нет цены у откровенья. / Оно начало красоты, / Рожденной в неземных мученьях…» Поэзия – неизмерима, если она формообразующее начало внутреннего мироощущения, а потому даже с помощью языка, который можно постичь как профессиональный язык искусства, она неуловима, в нее постоянно приходится вслушиваться, не имея возможности уйти от себя. Вот это непрерывное вслушивание в интонацию пейзажа через себя ощутимо почти в каждом, даже самом маленьком наброске Михаила Горского, выявлению мелодичности которого только способствовала, но не определяла мастерская техника. Высоко профессиональный живописный и графический язык Михаила Горского основан на синтезе принципов русской реалистической пейзажной школы с интуицией прирожденного пленэриста, охваченного навыком постоянного живого поиска адекватных мотиву технических средств выражения – где-то художник пишет пастозно, давая почти экспрессивную цветовую фактуру, где-то он лирически сглаживает динамику мазка, погружаясь в тонкие градации буро-желтых, серо-коричневых и зелено-голубых оттенков, словно стремясь овеять полотно тонкой дымкой воспоминаний. С наибольшей сюжетной и композиционной точностью подобный прием выразился в таких картинах, как «Антоновские яблоки» (1992), «Затихла деревня» (2004), – что-то отдаленно мечтательное, наплывающее изнутри памяти, слитой с мечтой, есть во всех подобных пейзажах Михаила Горского, проникнутых светом внутреннего равновесия между реальностью бытия и ее тождественностью сокровенной поэзии души. Скрытую интонацию этого музыкального начала жизни художник словно пластически пропевает на свой лирический лад: «Травушка», – шепчет сердце, «Травушка» (1993), – вторит кисть.

Михаил Горский ценил простоту мотива: «Вот мой этюд, / Люблю мотивы проще, / Поля, река, / Березовые рощи», – писал художник. Однако в найденных им образных интонациях никогда нет упрощенности, за ними всегда ощутимы самоотдача и самоузнавание, что также является характерной национальной чертой русского искусства. С непреднамеренной естественностью она проявляется именно в пейзажном жанре – наиболее реальном по импульсам и, в то же время, наиболее музыкально-абстрактном по вовлеченности души в постижение пространства, так как одним сюжетом, прямолинейно взятой внешней видимостью пейзажной атмосферы – духа пространства – выразить невозможно. Михаил Горский стремился передать именно ауру места, духовно обобщающую интонацию пространства – дух антоновских яблок, дух пробуждающейся речки, дух голубеющей в молочной дымке осенней рощи («Тишина», 1997), дух светящихся в потоке дня «Ветвей ивы» (1999) или шумящих жизнью и влагой бутонов цветка («Пионы», 1997). С особым вниманием художник относился к нематериальным, изнутри излучаемым пейзажным гармониям. Неслучайно даже вдохновение он сравнивал с березовым соком, текущим по стволу, причем, вера в то, что творческий надрез делает смотрящий с заплечья ангел, для него была жизненно определяющей. Может быть, именно поэтому, несмотря на затаенную грусть, грусть нюансов, грусть «переходов», в общем настроении образов Михаила Горского всегда рассеянно нечто радужное, преисполненное надежды и красочного ликования. Музыкальная звучность его палитры словно замешана на той незримой игривой борьбе за голоса цветов, которую, как в сказочной миниатюре Алексея Ремизова «Красочки», в теплом приволье летнего дня на зеленых лужайках под прозрачными тенями плывучих облаков затевают белоснежные крылатые ангелы с несмышлеными мохнатыми и, конечно, проигрывающими бесенятами: кто их допустит до трепетных душ цветов? Краски – создания Божьи («Пора сенокоса», 1997; «Травы цветут», 1998 и др.).

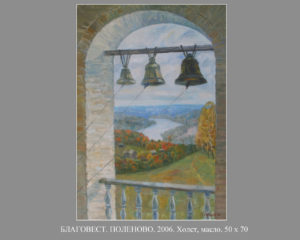

Стоит отметить, что с белым цветом – воздушно емким, фактурно объемным, точно запах пушистой весенней сирени, – у Михаила Горского складываются особые отношения (как, кстати, и со светоносным желтым; например, «Под солнцем», 2006). Возможно в нем художник действительно слышал белый шум небес, плеск которого отражали для него простые луговые и садовые цветы, в частности, ромашки, ставшие даже темой специальных песенных раскладов, сочинявшихся Михаилом Ивановичем в фольклорном духе: «По полю ведут разговоры цветы, / средь них не хватает такой лишь, как ты / ромашка – (как птица) на тонком стебле, / тебе и не снится, как люба ты мне». Поэтическое мышление художника сказывалось, конечно, не в вербальном рисунке, а в поэзии за пределами слов, в музыкальности пластического языка, в метафоричности цвета. «Черный, черный, черный ворон на белом, белом снегу», – характеризует он один из набросков, в рамках конкретного профессионального описания создавая визуальную миниатюру, тяготеющую к поэтической образности. Энергия внутренней жизни пейзажного мотива наиболее тонко выражается Михаилом Горским именно с помощью музыкально чуткого подхода к разработке колористической гаммы. Раскрывается она в контрапункте излюбленных художником цветовых сочетаний – в тающих раскатах соломенно-желтых, сизо-лиловых, синевато-зеленых и звучно-голубых, подобных высокому колокольному зову, тонов, отражающих лазурь и золотистые отсветы «рублевских фресок» (как в одном из стихотворных набросков писал сам художник). В затронутом контексте интересно отметить, что у Михаила Горского не так уж много композиций с непосредственным изображением церквей, хотя там, где появляются монастырские стены, они звучат органичным образным камертоном всей природной стихии («Ночью во Флёнове», 1988; «Иверский монастырь», 1991; «Благовест. Поленово», 2006). И все же красота неочевидного, но определяющего начала выражалась Михаилом Горским не столько через архитектурную или какую-либо другую внешнюю форму, сколько через проникновенное постижение визуальной интонации места, открывающей присутствие в нем Бога.

Ангелолалия Михаила Горского выражена намного глубже внешних сюжетных ассоциаций. Большей частью она проявляется за пределами композиционно программной драматургии, рождаясь в течении самого эмоционального строя мотива: его ангелы незримо бытийствуют в пейзаже, лишь изредка отражаясь в пышных контурах облаков, напоминая миру о вечной и естественной причастности небу («Ангел», рисунок, б. д.). «Молча себя поздравь – / ангел как весть благая… / Хлеб ему предлагая, тихо скатерть расправь», – самоощущение Райнера Марии Рильке, на протяжении многих лет испытывавшего особое притяжение России (даже собиравшегося поселиться в окрестностях Санкт-Петербурга), было близко Михаилу Горскому, как родственен ему был и образный мир русских поэтов и писателей – Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Ивана Бунина, Николая Рубцова, в творчестве которых мотивы русской природы органично сливались с переживаниями, взрослением и прозрением души, с ее «вечно юной старостью», с памятью рода: «В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустенье, глушь, распад? <…> Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума, – можно ли наглядеться на это? Я подолгу бродил под ними, не сводя глаз с их бесконечно разнообразных вершин, ветвей, листьев, томясь желанием понять, разгадать и навсегда запечатлеть в себе их образы…», – описывает свои отроческие будни герой романа Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева». Вот так и для Михаила Горского память, идущая от самой земли и постигаемая уже в детстве, была от рождения данной явью. Может быть, именно поэтому, будучи, как он сам признавался, всецело пейзажистом, художник все же создал и несколько портретов близких людей, например, «Портрет бабушки Анны» (1976), «Портрет деда» (1977, 1980), внутренняя и физическая связь с которыми также сокровенна и неразрывна, как связь цветущей ветки со стволом и дерева с почвой. Размышления бунинского героя Алексея Арсеньева, писавшего, что понимание «истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок» один из самых важных итогов, которые дала ему жизнь: «Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню…», – органично перекликается не только с чувством непрерывной коренной взаимосвязи настоящего с прошлым, с семьей, с родом, присущего Михаилу Горскому, но и с характерными художественными особенностями его восприятия мира природы, проявившегося уже в юности. Так, например, в одной из записей на страницах дневника 1964 года, посвященной описанию поездки на «кручу» (обрыв, крутой склон), совершенно очевидно сказывается его врожденное поэтически-действенное отношение к миру: «На меня произвел большое впечатление пейзаж тех мест. Великолепный, настоящий, русский пейзаж… Кругом большие холмы, в низинах между ними растет ольха, береза. Самая веселая горка освещена солнцем. На фоне неба она очень четко выделяется. Подчеркивает эту красоту полоска лазури столь же нежная и неповторимая…»

Умение вслушаться, всмотреться в цвета и формы, таящие в себе вневременное (хотя и в земных границах) образное начало, конечно, во внешнем мире не обрести. Кому-то скажешь: «Ищи глубины», – и человек не будет знать, куда за ней отправиться. По своей природе творчество открывает существование той нематериальной области, в которой никто не поможет, если не найдешь в себе способности к душевной концентрации, причем концентрации такой силы, что на внутренний голос, рано или поздно, снисходит успокоительный ответ (в этом – ответственность, в этом и опасность художественной интуиции). Исповедальное отношение к творчеству – характерная черта поэтического направления в любом национальном варианте искусства, особенно русском. Когда смотришь на пейзажи Михаила Горского, то понимаешь, что он знал, где искать глубину. Главной индивидуальной характеристикой искусства Михаила Горского стала именно та проникновенная интонация, которую никто не может помочь обрести, кроме собственного внутреннего усилия, когда останавливаешься и в одиночестве оборачиваешься внутрь себя. Созданные художником образы настолько органичны скрытому ладу запечатленных мотивов, что «из них» не хочется уходить, как не хочешь внутренне уходить и от тех лугов, прозрачных перелесков, спокойно стынущих озер и убаюканных зимним днем деревень, которые открываются русской душе с детства. Неслучайно, как уже отмечалось выше, национальный элемент в истории отечественного искусства связан именно с моментом отражения душевной жизни – истории души – языком произведения искусства: «В пейзаже должна быть история души. <…> Какая тайна мира – земля и небо. Нет конца, никто никогда не поймет этой тайны, как не поймут и смерть», – писал Константин Коровин. Возможно в подобном восприятии искусства отразился мощный первичный религиозный импульс, который был изначально связан с духовным пониманием задач художественного образа. Но и светское русло отечественного искусства всегда, даже в момент революционных кризисов, было связано с участием в процессе восприятия художественного языка душевной сферы: «То знание ценно, которое острой иголкой прочерчивает по душе. Вялые знания – бесценны [пусты – О.Д.]», – замечал Василий Розанов. Михаил Горский также ставил акцент на внутреннем переживании творческого образа, считая, что мотив, сюжет должен открыться во всей своей цельности именно на уровне душевного постижения его гармонии – открыться, по словам художника, «как церковь за холмистым поворотом», как «падающий лист с осины», «фырканье лошадей в росистом поле», как туман и все те ускользающие, но неиссякаемые мотивы природы, которые внушают свою бытийственную мелодию душе. Пейзаж, обладающий сюжетно рассеянным началом, ближе всего стоит к ассоциативно передаваемой области человеческих чувств, к поэзии, масштаб которой тем больше, чем глубже понят и прожит сокровенный камерный мотив. В этом плане поэтика искусства Михаила Горского сугубо индивидуальна: все его лейтмотивы хранят отголоски не только внешней наблюдательности, но и личной внутренней памяти.

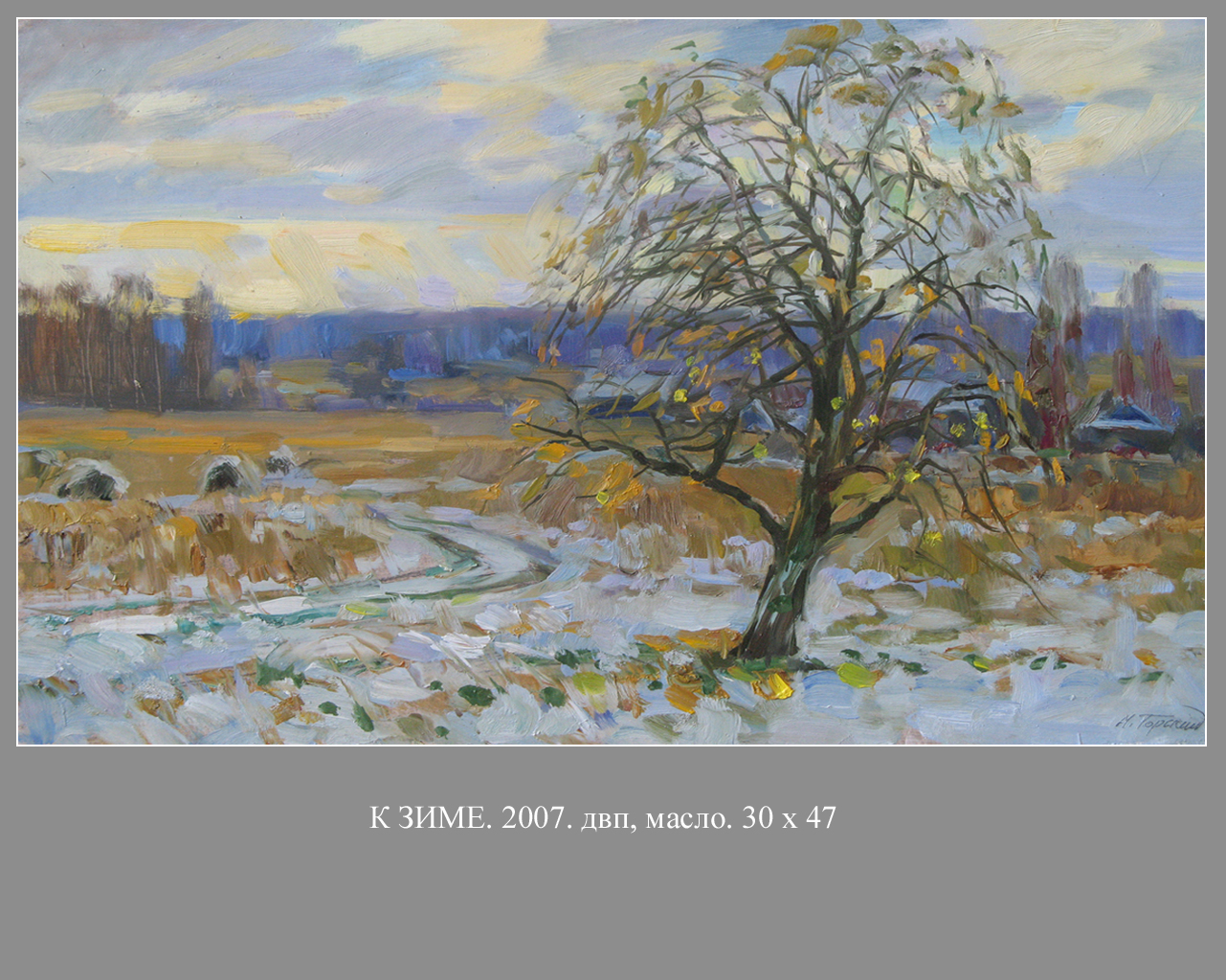

Стоит отметить, что в пейзажном мире Михаила Горского есть и своя патетическая динамика, находящая выражение в перехлестывающих друг друга цветах, в плавкой массе красочной фактуры, в узорчато ломком ритме ветвистых линий. Однако главная интонация его творчества – это интонация равновесия, покоя, основанного на религиозном понимании закономерностей жизни, связанных с ритмом смены сезонов и круговоротом природных циклов. Неслучайно, подобное тяготение к естественным интонациям времени нашло отражение даже в названиях произведений художника, среди которых часто всплывает упоминание о примиряющей «Тишине» или часе дня, месяце, послуживших органичными импульсами к рождению визуальных образов: «День Покрова» (2006), «Сентябрьская тишина» (2001), «Сентябрьский полдень» (2001), «Сентябрьская Гжать» (2007), «Сентябрьский свет» (2005), «Мотив сентября» (2006), «Октябрьский мотив» (2007), «Апрельское марево» (2006), «Апрельское утро» (2002), «Апрельский вечер» (2007), «Утро в начале мая» (1988, или просто в «Утро в мае», 2006), «В мае» (2005, 2007), «К зиме» (2007) и др. Бытийственная органика мотивов Михаила Горского непреднамеренно пробуждает воспоминание о той характеристике, которую еще в конце XIX века «идеалу пейзажиста» дал Исаак Левитан, цитировавший строки Евгения Баратынского: «“С природой одною он жизнью дышал, / Ручьев разумел лепетанье, / И говор древесных листов понимал, / И слышал он трав прозябанье…” Вот это идеал пейзажиста – изощрить свою психику до того, чтобы слышать “трав прозябанье”. Какое это великое счастье! Не правда ли?» Думаю, идущий из прошлого творческий завет «Левитана – Баратынского – Гёте» для Михаила Горского был живым не только в рамках художественной традиции.

Пейзаж Михаила Горского – пейзаж индивидуальной лирической глубины, представляющий современную ипостась воплощения «пейзажа настроения» с помощью новых художественных образов. Размышляя о том злободневном контексте проблем, которые стоят (выдумано или нет) перед современной живописью, невольно задаешься вопросом: «левитановский пейзаж», «поленовский», «тургеневский», «рахманиновский» или «нестеровский» типы пейзажа, синтезирующие в себе реальные импульсы русской природы, насыщенной элегическим лиризмом и содержательными в своей дословесной глубине откровениями – интонациями влюбленности, юности, молодости, зрелости, наполняющими жизнь полновесной памятью с той же плавностью, с которой месяцы складывают сезоны, – неужели сегодня весь этот образный мир, в борьбе новаторских пластических тенденций и концепций потерял свою актуальность? Творчество таких художников, как Михаил Иванович Горский, говорит об обратном, ведь духовная жизнь, частью которой является и искусство, не знает «убыли и тлена». Не знает оно и успокоенности в традиции, всегда являясь живым сопереживанием тех из глубины идущих состояний, отражением которых и становится со временем художественный потенциал, называемый «традиция». Внутреннее содержание любой эпохи, в том числе и нашей, каким бы проблемным оно ни было, не может избегнуть приюта в той поэтичной форме пейзажа, которая является визуальной частью времени, его малой земной родиной – выраженным через пространство мотивом незримой души.

Источник: Давыдова О. С. Поэзия мотива: о творчестве Михаила Горского // Михаил Горский. Живопись, графика. Альбом. М.: Виртуальная галерея, 2018, (рус., англ.) — 92 с.; илл.