Анна АЛИКЕВИЧ

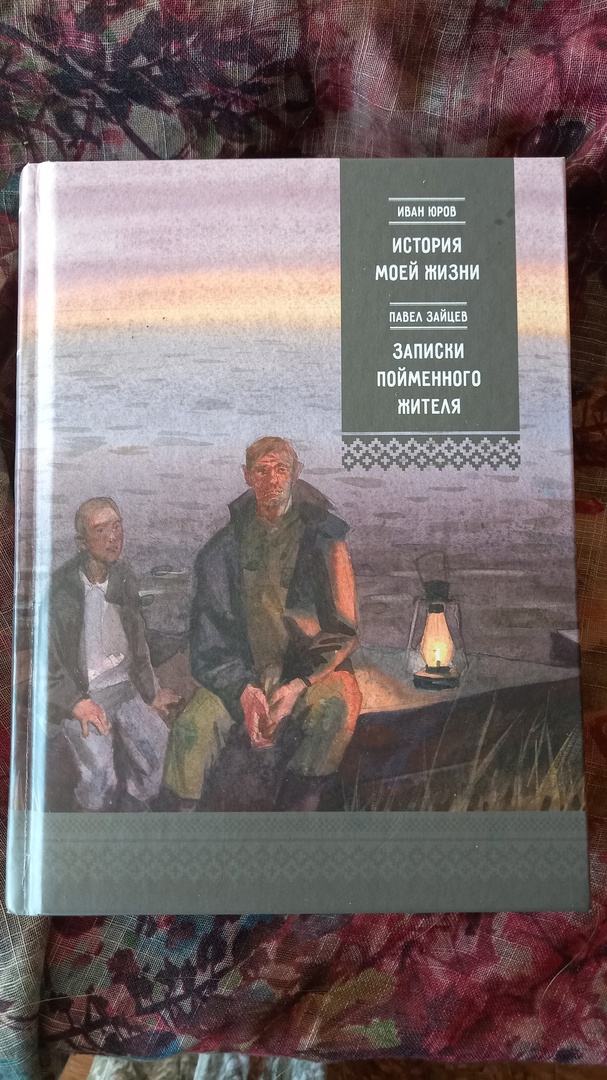

(О совместной книге крестьянских мемуаров о ХХ веке вологжанина И.Я. Юрова («История моей жизни») и шекснинца П.И. Зайцева («Записки пойменного жителя»). – Рыбинск, Медиарост, 2023.)

Тема русского крестьянства, его мемуарного наследия, – как ни странно, одна из самых непростых и малоосвещенных сегодня. Множество документальных авторских свидетельств оставлены и интеллигентами ХХ века, и выжившими после всех катаклизмов представителями аристократии, есть дневники служащих и танцовщиц, революционеров и эмигрантов, диссидентов и идеологов белого движения… Как говорится, на любой вкус притязательного потомка. Захочет ли кто узнать о судьбах своих репрессированных благородных предков – к его услугам огромный ряд воспоминаний. Интересуют ли нашего современника судьбы пострадавших в Великую Отечественную войну, в лагерях – по эту или иную сторону – в доступе широкий спектр литературы. Воспоминания белого генерала. Письма подпольщика. Записки дочери известного советского писателя. Дневник гимназистки. Психологический бестселлер врача, бывшей узницы Дахау. Даже мемуары предателя и военного преступника! Конечно, мы с увлечением узнаем о ХХ веке из уст всех сословий – из рассказов героев, жертв, палачей и просто наблюдателей. Однако вдруг обнаруживаем: то единственное сословие, к которому с абсолютной гарантией принадлежит хотя бы один наш предок по отцовской или материнской линии, почти не подает собственного голоса.

«Всю свою жизнь он работал без выходных дней, не знал, что такое отпуск, дом отдыха или санаторий. Ему было затруднительно объяснить, почему пожилым людям, выработавшим свой трудовой ресурс, выдавали пенсию. Он не понимал, почему физически маломощным пожилым людям нужны государственные пособия, когда в их семьях есть молодые трудоспособные люди, которые по законам самой природы должны содержать старых родственников…» (П. Зайцев, о беседе с отцом)

Разве мы не хотели бы узнать непосредственно от самой многочисленной сословной группы Российской империи, а затем и Союза – крестьян – как они сами видели и революцию 1905 г., и Русско-японскую, и Русско-немецкую первую войну, и Октябрьский переворот, и свою жизнь в новой стране? Конечно, наиболее интересны записки тех, кто прожил долго, «ровесник века», участвовал почти во всем, даже против воли. Кто не только был способен вести хронику, но и самостоятельно анализировать, то есть обладал выраженной личностью и некоторыми художественными способностями. Сборник воспоминаний двух крестьян начала прошлого века – Ивана Юрова из Вологды и Павла Зайцева из Мологи – хоть в какой-то степени восполняет этот пробел. Однако не стоит ждать приятного чтения – скорее необходимого, при свете истины.

«Жена на обращаемые к ней шутки не реагировала, а дулась. Я обыкновенно такие моменты старался как-то сглаживать. И на этот раз мне хотелось повернуть все в шутку, я пытался ее рассмешить, но это не удалось, она с нами не разговаривала, только сердито поглядывала. Меня это взбесило, и я в исступлении несколько раз ее ударил. Состояние моего сознания в это время было сложным: мне и жаль было ее до боли и хотелось сломить дикое, на мой взгляд, ее упрямство. Но и после побоев оно осталось не поколебленным. Тогда я решил донять ее иначе…» (Из дневника И. Юрова, о его семейной жизни)

Неспроста тема крестьянства имеет полярное освещение. Для одних – речь о носителях духовной культуры, традиций, хранителях искусных плачей, обрядовых песен и мифов – возьмите исследования С. Адоньевой или поэтическую интерпретацию Леты Югай, например. В других же источниках мы встречаем представителей явно не рода человеческого, а образа звериного. Но одно дело свидетельства, устные воспоминания и отражение наших предков в текстах привилегированных сословий или ученых наших дней, совсем другое – документальные тексты крестьян о самих себе, самоинтерпретация. Конечно, речь здесь о тех, кто был достаточно грамотным и развитым, чтобы оставить письменные воспоминания, но при этом может быть определенно причислен к земледельческому сословию. Мы не берем «выходцев из народа», имеющих лишь крестьянское происхождение, но проживших сознательную жизнь в городе, став учителем, служащим, торговцем. И, что скрывать, куда больше интересуют нас судьбы «бывалых» крестьян, нежели просто сельских пахарей, проживших в медвежьем углу потихоньку, едва затронутых и войнами, и революциями, и даже советским экспериментом (как жители глухих сел под Ярославлем, описанные Зайцевым).

Помимо профессионального интереса историка и филолога, мы выступаем в роли коллективного читателя дневника своего собирательного предка. Спрашиваем себя – действительно ли он мыслил и чувствовал иначе, иначе верил и действовал, был ли у него творческий мир воображения, трансцендентный опыт или лишь животное сознание выживания, страх и жестокость? Что дал нам, потомкам в том числе и земледельческого сословия, прошедший век в смысле интеллектуального преимущества – и что отнял? Помню, как поразили меня письма Ибрагима Ганнибала, предка А.С. Пушкина – это был образованнейший, с немалым художественным талантом человек, очень умный. Ничего удивительного, что у него родился подобный потомок! Однако был ли он в полной мере человеком, как мы понимаем это слово – гуманистом, христианином, милосердным, способным к прощению, любви по отношению к ближнему? Увы, в печаль повергают нас свидетельства о его делах – однако, для той эпохи неудивительных. Узница нацистов Ева Эгер приводит в своей биографической книге свидетельство немца 1960 г.р., нашедшего документы о «подвигах» своего деда. Потрясенный и сраженный молодой баварец узнает, что предок его был виновен в самых ужасных злодеяниях, имел за то множество наград, однако родственники гордились, что из простой полуграмотной среды их детище поднялось к «таким вершинам». Порой, читая о делах и жизни наших предков в той или иной степени искренние свидетельства, с одной стороны, мы удивляемся их сильным сторонам, так нужным в тяжелые времена. Нас восхищают воля к жизни, физическая выносливость, несгибаемость, умение приспособиться, быстро освоить новое ремесло, примириться с неизбежным, упорно идти по нелегкому пути жизни. С другой же стороны, мы сталкиваемся с существами непонятными для нас, негуманистическими – хотя и декларирующими свою веру, мораль, достоинство. Мы в некотором роде (хотя, конечно, не в такой степени!) переживаем тот шок, который, наверное, пережил бедный баварец. Вот отец, избивающий свое двухлетнее дитя, потому что у него было дурное настроение, комментирующий это с сомнительным раскаянием, а потом рассуждающий о пользе правильной гигиены для младенцев на основании прочитанной для саморазвития брошюры! Мы не хотим знать этого человека, не хотим читать его простодушно-хитрую книгу и тем более не хотим думать, что он может быть нашим предком. И однако, каждый сам выбирает, знать ему или нет – любой выбор заслуживает уважения. Сохраненные воспоминания крестьян о первой половине ХХ века дают нам эту возможность альтернативы.

«К этому времени, до войны с Германией, я кое-что читал из Карла Маркса, Энгельса, Лассаля, Бебеля, В. Либкнехта. Но должен сознаться, что из всего, что я прочитал у этих авторов, хорошо понял и крепко запомнил только «Христианство и социализм» Бебеля… От всего остального в памяти ничего не удержалось. <…>. Нам тогда больше всех импонировал Толстой. Мы верили, что, как он учил, путем отказа идти в солдаты трудящиеся могут добиться того, что война станет невозможной. Но смешным казался нам его призыв ко всему человечеству стремиться к полному воздержанию от брачной жизни… Воздерживаясь от половой жизни, человечество покончит самоубийством, оставит земной шар в полное распоряжение зверей и других животных». (Из записок Юрова про Первую мировую войну).

Первый автор, крестьянин из-под Вологды Иван Юров, мог бы быть старшим братом Сергея Есенина и одноклассником Николая Клюева. Его официальное образование, несмотря на большую тягу к знаниям, ограничивалось ЦПШ и перекупкой религиозных и популярно-научных брошюр для читателей такого уровня. Тем не менее, перед нами человек с весьма развитым и гибким мышлением, с некоторым словесным даром, способностью к убеждению и даже черным юмором. Недовольство своей жизнью и отчаянное желание изменить ее – главное отличие рассказчика от автора второго мемуара. Семья Ивана скорее зажиточная, несмотря на уверения в крайней бедности: несколько лошадей, три дома, большое поле. Однако и «ртов» в совмещенном хозяйстве больше, нежели работников. Не голод и холод, а жестокость садиста-отца по отношению к безответной жене, своим братьям (!) и многочисленным детям, только и молящимся, чтобы пьяница, драчун и трутень-большак сгинул как-нибудь, определяет жизнь Юрова вплоть до взрослого возраста. Затем, по счастью, плохо следящий за народившимися внуками дед отдает Богу душу. Увы, это для всех радостное событие омрачается тем фактом, что сам рассказчик не так уж далек по характеру от своего родителя. Конечно, нас интересует не столько биография автора (весьма типичная), сколько личность, самобытность, свой незамутненный взгляд на главные события прошлого века.

Однако весьма быстро мы понимаем, что записки, писанные Юровым для потомства, вероятно, он рассчитывал показать и более широкому кругу просоветски настроенных читателей. В связи с этим дневники нельзя назвать полностью искренними. Самоцензура рассказчика, более того, умышленное редактирование собственной личности в угоду новой власти, с одной стороны, вызывает наше понимание, но, с другой, обедняет нас как историческое свидетельство! Ведь мы хотим знать, что адресант думал на самом деле, а не видеть его мимикрические навыки – тоже, в сущности, свидетельство эпохи. Тем не менее, как ни парадоксально, даже в своем лукавстве и крестьянской хитрости, желании угодить власть имущим, Юров предстает перед нами в своем истинном обличии: не самым лучшим человеком, но зато без обиняков сие показывающим. А мы уже судим его – зло или добро он был и дела его… Самое интересное, что мы не можем дать однозначного ответа. Жестокость его – порождение народной жестокости, приспособляемость – подсознательное наследие предков, страстная религиозность юности, вывернувшаяся в столько же сокрушительное революционное рвение – две стороны одной медали, а поиск той силы, которая бы дала ему лучшую жизнь, избавила от нужды, темноты, беспросветности – не есть ли естественная тяга, пусть и не самого духовного начала?

«У нас был уговор, чтобы бабы без нас не делили никакого пустяка, мы решили все поделить сами. Но вот жена моя заметила, что мать какое-то лукошечко прибрала без дележа, и сказала об этом мне. Мать начала что-то доказывать, но я ее доказательств не признавал. Тут брат вдруг как сдурел, закричал с ревом: «Удавлюсь, зарежусь!», — а сам зачем-то повис руками на открытой двери. Я посоветовал ему взять себя в руки и не смешить людей. <…>. Не знаю, стянули ли что-нибудь от дележа они, а мы с женой стянули мешок ржи пуда на четыре». (Юров о разделе хозяйства между семьями).

Записки «бунтаря» Юрова гармонично сочетаются в сборнике с мемуарами другого по натуре человека, пойменного жителя – созерцательного, спокойного, даже лирического, словно бы дополняющего своим сокровенным миром прагматичное рвение и потребность самоутверждения героя «Истории моей жизни». Павел Зайцев родился на излете 10-х годов ХХ века, то есть сколько-нибудь сознательным очевидцем этот мологский крестьянин может быть назван лишь в середине страшных тридцатых. Если в книге Юрова мы видим его глазами дореволюционные события и ленинское правление, то здесь более поздние события – сталинские реформы, Великую Отечественную войну. Однако сама рукопись Зайцева организована иначе – в центре ее не история своей семьи и личности, а трагедия края междуречья Шексны и Мологи (строительство Рыбинской электростанции). О себе автор говорит лишь кратко, что образование у него почти отсутствует, кроме самообразования, до войны он был колхозником. Потом был призван в армию, дошел до Берлина, а после работал всю жизнь в Рыбинске слесарем на авиационном заводе. Иными словами, крестьянином его можно назвать лишь в молодости. Зайцев – выраженный антисталинист, обличитель лагерной системы и принудительного труда, осудитель искусственных преобразований природы: перед нами личность с декларируемой системой консервативных ценностей. Сохранение природы и крестьянского хозяйства, естественной жизни, нравственности – в его глазах куда важнее любых технических достижений, имперской славы, грандиозных проектов и гонки прогресса. В отличие от Юрова, озабоченного куда более собственным сытым брюхом, о чем тот без ложной скромности и сообщает, Зайцевым движет сострадание ближнему и природе края. По печальной иронии, записки этого доброго, из столь же человечной семьи крестьянина куда менее интересны для историка, нежели богатейший опыт отталкивающей фигуры Юрова. Также Зайцев, рожденный после Октябрьской революции, имеет только советское наследие, не столь уникальное.

«Диких утиных выводков в наших местах было настолько много, что они нередко появлялись даже в маленьких болотцах вблизи самих деревень. Такое небольшое болотце было в двух сотнях саженей от нашего Ножевского хутора. В том болотце, обросшем по краям кустарником и высоченной осокой, почти ежегодно в начале лета появлялся кряковый выводок штук в восемьдесят пухленьких желтеньких утят. Люди их не трогали. Птицы спокойно росли, и лишь в середине лета мамаша-утка уводила своих питомцев из болотца в более подходящее место». (Зайцев о шекснинской пойме).

Мологское междуречье предстает перед нами вертоградом, раем детства автора: там бесчисленное количество рыбы и танцующие зайцы, бесконечные выводки утят, раздолье для охоты и рыболовства, привольно живет там земледелец, в довольстве и единении с природой. Многочадная семья поймы глубоко нравственная, все друг друга уважают, даже сама мысль о супружеской неверности или непочтительности к родителю невозможна в тамошних жителях. Пьяниц практически нет, как и лентяев, девицы превыше всего блюдут свою честь, искусные рукодельницы; дети с любовью содержат стариков-родителей, соблюдаются исконные обряды – и даже советские преобразования не слишком сильно затрагивают эту дивную землю. Волшебные половодья по весне, подобно северному сиянию, воспринимаются жителями как чудо природы, водное королевство, когда хозяйство ставится на плоты, а скот переводится на верхние уровни жилищ… Безусловно, это и косвенные воспоминания о юности, ведь в 1941 г. пойма была разрушена, и автор описывает, в сущности, «баснословные года», а не реалии взрослой жизни. В Зайцеве мы не найдем «дремлющего революционера», скорее, у него христианский образ мышления.

Эти записки будут по сердцу всем любителям русской природы, животного мира, народных примет, однако для социолога или поклонника мемуаров о советской эпохе, увы, они будут интересны менее. Представляют ли тексты Зайцева художественную ценность? Если о книге Юрова мы могли бы сказать однозначно: несмотря на способности автора к дневниковой прозе, нет, это не художественная вещь, — то здесь нет однозначного ответа. У нас есть М. Пришвин и В. Астафьев, и если сравнивать с ними, то записки П. Зайцева, увы, неконкурентоспособны. И однако, есть нечто такое в краевой прозе этого малообразованного человека, что хочется призвать обратить на нее особое внимание всех, кому интересна история Мологи и Шексны, микромира местных лесов, рек, полей. Наверное, причина такого желания – большая и нежная любовь автора к красоте мира природы своего детства. Невольно думаешь и о том, как регион, природные условия определяют на территории огромного государства разницу в жизни представителей одного и того же сословия. Проголодь и побои в семье Юрова, кстати, довольно работоспособной – и мирная, изобильная жизнь также совмещенного хозяйства Зайцевых на Мологе. Истязания, злоба, мечты о гибели отца и отходничестве у одних – и тесная, потогонная, но полная взаимной христианской любви, мыслей о терпении, смирении, соблюдении Божественного закона у других. Желание «весь мир насилья разрушить», причем вовсе не молитвами, у одного – и напротив, мечта уберечь, сохранить, преумножить красоту и добродетели своей малой родины у другого. Как разнятся эти, не так уж далеко отстоящие друг от друга по расстоянию миры! Как правы те, что говорят, что нет одной «общей» истории.