Есть древняя легенда о бедняке, увидевшем вещий сон про далекий, очень далекий город: в городе этом был квартал, в квартале стоял дом, а под полом дома таился никому не ведомый клад. Выяснялось, что город с таким именем и с таким обликом вправду существует, и бедняк поверил сну. Когда после неимоверных трудов ему удалось-таки добраться до города, приснившийся дом стоял на своем месте и был в точности такой, как во сне. Хитрый бедняк задумал войти в доверие к хозяину дома, чтобы искать случая завладеть кладом. Новые знакомые разговорились, и хозяин рассказал бедняку о своем диковинном сне: в далеком, очень далеком городе есть квартал, в квартале стоит дом, а под полом дома спрятан клад. По точному описанию бедняк узнал свой собственный город, свой собственный квартал, свой собственный (брошенный) дом. Вся беда проистекла из того, что клад, лежащий под рукой, отделенный только настилом пола, этого привычного и опостылевшего, будничного пола, слишком близок, чтобы его увидеть – даже в вещем сновидении.

Самое недоступное прошлое – вчерашний день. Это как локоть, который, по пословице, не укусишь. К стародавнему мы влечемся – от вчерашнего дня отталкиваемся. О вкусе

/145/

прошедших веков мы думаем с пристальным любопытством: «Да, они это любили». О вкусе вчерашнего дня мы думаем с раздраженным нетерпением: «Нет, для нас это решительно непереносимо». Так бывает всегда и едва ли может быть иначе. Если Радищев предсказывал: «Тредиаковского выроют из поросшей мхом забвения могилы, в «Тилемахиде» найдутся добрые стихи…» – это было смелое, рискованное предсказание, опережавшее век; ведь тогда поэзия Тредиаковского была вчерашним днем. Уже для Пушкина она превратилась в позавчерашний день; так ведь зато Пушкин и смог проявить к осмеянному автору «Тилемахиды» достаточно великодушия. Для нас респект перед Тредиаковским давно стал хорошим тоном, и вот аннотация на издание его «Избранных произведений» (Большая серия «Библиотеки поэта», 1963) извещает, что его стихи, «несмотря на отдаленность эпохи, в которую они были созданы, не лишены поэтической силы и очарования». Конечно, аннотация ошибается: если бы не отдаленность эпохи, мы имели бы так же мало шансов разглядеть «поэтическую силу и очарование» стихов Тредиаковского, как литераторы «Арзамаса», Бывает и так, что как раз отдаленность эпохи помогает быть справедливым.

Во времена символизма эпиграмматисты и пародисты пытались «уничтожить» Вячеслава Иванова сравнением с Тредиаковским («Доколь в пиитах жив Иванов Вячеслав, – Взбодрясь, волхвует Тредьяковский…»). Сейчас было бы самое время потребовать для Вячеслава Иванова хотя бы того любознательного внимания, которое мы научились практиковать по отношению к Тредиаковскому. Нынче сравнение с Василием Кирилловичем едва ли унизило бы «Вячеслава Великолепного», – скорее означало бы что-то вроде повышения в ранге. Но может быть; подошло уже время посмотреть спокойно, непредвзято, объективно – и на Вячеслава Иванова?

Когда в определенный момент «живая» фигура Александра Блока была выделена из «мертвой» панорамы символизма и противопоставлена ей как явление иного порядка, это имело наилучшие основания. Что-что, а поэзия Блока вовсе уж непреодолимо сопротивлялась немилосердным попыткам распластать ее в двухмерной плоскости символистских теорий и программ или, того хуже, втиснуть в одномерность вульгарно-социологической интерпретации этих теорий и программ. Есть, однако, такие истины, которые до конца безупречны и не нуждаются ни в каких оговорках лишь тогда, когда их высказывают в первый, во второй, в третий раз. Когда их повторяют в сотый раз, становится важно увидеть, что действительность ими все же не исчерпана. Когда их повторяют в тысячный раз, необходимость в оговорках, в уточнениях, в нюансировке становится совсем настоятельной. Поэзия Блока – живая и такой останется

/146/

(для каждого из нас – по-своему, но это уже в порядке вещей). Однако наследие символистского периода русской поэзии уже не предстает и никогда больше не предстанет перед нами как однородно-мертвый фон для одинокой фигуры Блока (и еще Брюсова? Может быть, Андрея Белого?). Литературный, да и человеческий путь Вячеслава Иванова, путь в неизвестность, имеющий свои неоспоримые победы и свои прискорбные поражения, никогда больше не покажется нам историческим курьезом, от которого можно отделаться поверхностными фразами о «книжности» и «умозрительности», о «затрудненном» слоге и «заржавленном» стихе. На победы Вячеслава Иванова мы смотрим с самым серьезным вниманием и восхищением (и восхищением – вставка на полях рукой автора. – Обэриут) – а как же иначе? На поражения Вячеслава Иванова мы смотрим тоже серьезно и не без тяжелого чувства, ибо видим в них не забавную неудачу графомана, но симптом нравственного распада, затронувшего целью пласты русской и европейской культуры начала века. Как писал когда-то Джон Беньян, стены крепости Mansoul (души человеческой) «не могут пасть или потерпеть урон от самого могущественного государя, покуда стражи града не дадут на то своего согласия». Всякий раз, когда настоящий поэт пишет дурные стихи, стихи, которым не следовало быть написанными, это значит, что дано согласие на зло. Поэзия Вячеслава Иванова бывает истинно прекрасной; иногда она бывает страшной (в таком смысле, в котором страшны стихи его современника Стефана Георге1). Она не бывает безобидной.

Эта статья – приглашение перечитать новыми глазами стихи Вячеслава Иванова. Ее тема – не «маг» и не «мистагог» с «башни»,

________________________________________

1 Стефан Георге (1868-1933) – столп немецкого ницшеанствующего символизма, темный поэт «для немногих», сумевший, однако, сделать почти до назойливости ощутимым свое «тайное» присутствие в духовной жизни Германии, властный законодатель декадентского эстетического канона, долженствовавшего определить не только творчество, но и быт адептов, повелитель в лоне замкнутого «Кружка», представляет собой явление, по времени и содержанию параллельное феномену Вячеслава Иванова в России. Добавим: это темный двойник. Человеческий и поэтический темперамент Иванова мягче; но Георге осуществил некоторые возможности, наличные и у русского поэта. Сошлемся на характеристику Георге, данную А. Михайловым: «Дух неснисходительной строгости, прямолинейности, не знающей прощения, дух жестокого принуждения живет внутри самых эстетически-тонких и «безобидных» стихотворений Георге: это этический фон его поэзии, равно сознательный и неосознанный, равно призывающий упиваться разнузданностью маршевого шага в строгой поступи скандируемого стиха, впадать в исступление мерно-ритмических конвульсий и привлекающий внимание к опасному дну «коллективной психики», зияющей в открытом лоне крайне-индивидуалистического буржуазного мира. Такое искусство – равно симптом и диагноз» («Современная художественная литература за рубежом. Информационный сборник», № 6, «Книга», М. 1968, стр. 206).

/147/

не герой благоговейно-стилизованных легенд и злоехидных сплетен, не «пророк», да и не «лжепророк», но совсем иной персонаж: русский поэт Вячеслав Иванов. О «башне» и ее «действах», о пророчестве и лжепророчестве будет идти речь, но единственно по связи с главной темой. Литературный быт должен перестать закрывать собой литературу. Мемуаристы описали то, что запомнили, а запомнили они то, что видели: карнавального короля на слишком затянувшемся празднестве, опьяненного своей игрой ловца душ, многоречивого собеседника и совопросника. Они не видели и не могли видеть поэта в его рабочем уединении. Но когда обожание и злословие проходят, как прошлогодний снег, остаются стихи. Дело не в том, что Иванов был для современников «Вячеславом Великолепным» или бог знает чем еще. Дело в том, что для него были открыты некоторые еще не реализованные возможности русского слова и русского стиха. Поэзия куда проще и куда нешуточнее самого поэта.

Вячеслав Иванович Иванов родился 28 февраля 1866 года в Москве. Своего отца, Ивана Тихоновича Иванова, землемера, позднее служащего Контрольной Палаты, нелюдимого, вдумчивого и сосредоточенного человека, поэт описал в автобиографической поэме «Младенчество». Там же набросал портрет матери – романтически настроенной и глубоко религиозной женщины, в душе которой восхищение перед Белинским мирно уживалось с любовью к церковности. Почтительную память о матери поэт сохранил навсегда; это настроение пиетета, подчас побуждавшее его превращать историю своего «младенчества» в чересчур красивую легенду, столь же характерно для биографического фона его творчества, как затянувшаяся на всю жизнь злопамятная тяжба профессорского сына Бориса Николаевича Бугаева с родной квартирой на Арбате – для «воспитания чувств» писателя Андрея Белого. В четырнадцать лет гимназист Иванов вдруг ощущает себя «крайним атеистом и революционером» и жадно читает по ночам «груды подпольной литературы, где были и старый «Колокол», и трактаты Лассаля, и многие новейшие издания революционных партий»1. Это увлечение, общее для наиболее чуткой части юношества тех лет, не стоит воспринимать ни совсем уж несерьезно, ни чересчур серьезно. Оно не было ложью, но не стало и не могло стать органичной внутренней позицией. Сочувствие пафосу мятежа побуждало впечатлительного гимназиста с жаром заступаться в спорах за честь казненных «цареубийц» – героев первого

________________________________________

/148/

марта 1881 года» но не помешало ему «к концу гимназического курса» решить для себя отрицательно вопрос о моральной дозволенности революционного террора. Атеизм привел его к юношеской попытке самоубийства, но не помещал ему сочинять поэмы, в которых все вращается вокруг одного образа: вокруг Христа. Эти поэмы «атеистичны» в том смысле, что они выражают отсутствие религиозной веры – но одновременно тоску по вере или попытку на фейербаховский лад найти веру внутри самого атеизма. Не ошибся бы тот, кто предсказал сочинившему эти стихи гимназисту, что от его гимназического атеизма вскоре ничего не останется. С его гимназической «революционностью» дело будет обстоять чуть иначе: от нее останется совсем немного, но кое-что останется и войдет в характеристику поэта Вячеслава Иванова Что именно? Пожалуй, здесь следует отметить даже не респектабельно-либеральное неприятие самодержавия, заставлявшее Иванова писать в качестве отклика на события первой русской революции и сменившей ее реакции антиправительственные стихи; кто же, спрашивается, не писал тогда таких стихов? Характернее другое: уклон к абстрактной и широковещательной, но, во всяком случае, широкой социально-культурной утопии, вне которой немыслимо присущее Вячеславу Иванову понимание искусства, Можно находить эту утопию лишенной реального смысла, а беспочвенную громогласность ее возвещения – даже чисто эстетически наименее привлекательной чертой поэзии Вячеслава Иванова (особенно ранней). Сейчас речь идет не об этом. Для Вячеслава Иванова в различные периоды его жизни могли быть привлекательными какие угодно идеи декадентства, но по крайней мере одна из них оставалась для него в каждый момент столь же неизменно и непримиримо чуждой, как для Александра Блока1, Это идея самодовлеющего и самоцельного «чистого искусства», «искусства для искусства». Занятия наукой и поэзией получают в глазах Иванова свой смысл исключительно по связи с «самым главным», с судьбами всего народа и всего человечества – ни больше ни меньше; притом судьбы эти поняты в духе идеализма и мистицизма, Дух общественной утопии, мысль или хотя бы мечта о всенародном и всечеловеческом сопровождает шаг за шагом все этапы становления писательской личности Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов – платоник и мистик. Но (зачеркнуто рукой автора. – Обэриут) Притом (вставка на полях рукой автора. – Обэриут) существенная черта его платонизма и его мистики – в том, что они являют собой идеалистическую и мистическую интерпретацию глубокой внутренней потребности в сверхличном и всенародном.

________________________________________

/149/

В отличие от раннего Брюсова и Бальмонта он почти не связан своей идейной генеалогией ни с лондонским эстетством и дендизмом времен Обри Бердслея и Оскара Уайльда, ни с парижским декадентством «конца века»; ему куда ближе традиция ранних немецких романтиков, как «иенских» (Новалис), так и «гейдельбергских». Но когда мы говорим о его романтической родословной, никак нельзя забывать об отечественной традиции славянофильского романтизма. «Стихи Вяч. Иванова, – подчеркивал Блок, – истинно романтичны; некогда русские романтики оправдывали народную поэзию, изучали, вдохновенно подражали ей. Новому романтику нет уже нужды оправдывать ее. Законность утверждена, рождается новая мечта: снова потонуть в народной душе»1. Мистик и «дионисиец», Вячеслав Иванов солипсистом, пессимистом и циником не был никогда2. Уже в 1921 году, мысленно оглядываясь на опыт русской литературы XIX века, Иванов со вздохом говорит молодому собеседнику: «Теперь все пошли «виртуозы», а раньше были другие. Писатель был солью земли»3. Представление о долге писателя перед людьми, о его обязанности быть «солью земли» – это сохранилось в «Вячеславе Великолепном» от гимназиста Иванова и волновавших его общественных страстей; сохранилось, получая подчас странную и превратную окраску, но никогда не исчезая до конца…

Вернемся, однако, к гимназисту Иванову. Порой может показаться, что от него совсем недалеко до поэта Иванова. В 1882 году юноша написал стихотворение «Ясность», посвященное однокласснику В. Калабину и настолько зрелое, что через двадцать два года требовательный к себе поэт решился включить этот ранний опыт во вторую книгу стихов; только банальные рифмы чуть-чуть выделяют стихотворение среди соседствующих. Его тема очень характерна для позднейшей лирики Вячеслава Иванова: это сверхличное, отрешенное переживание того, что любимый Ивановым Тютчев называл «божески-всемирной» жизнью природы. В последнем классе гимназии Иванов, любитель греческого языка, вместе со своим лучшие другом А. Дмитриевским упражняется в стихотворном переводе трагедии

________________________________________

2 По насмешливому замечанию современника, «среди московских упадочников г. Вячеслав Иванов – несомненно, неунывающий россиянин», –

/150/

Софокла «Эдип-царь», – причем, что замечательно, не привычными пятистопными ямбами, условно применяемыми для передачи античного метра, но настоящими русскими ямбическими триметрами. Как не увидеть в этой черте будущего отважного экспериментатора с античными размерами в русском обличий! Но затем происходит неожиданная вещь: после всех этих первых опытов Вячеславу Иванову предстояло необычайно позднее, запоздалое становление и самоопределение в качестве поэта. Почти два десятилетия были посвящены не поэзии – науке. «До 1903 года, – писал сам Вячеслав Иванов, – я не был литератором»1. В 1886 году он уезжает в Германию, чтобы заниматься в семинаре прославленного историка Древнего Рима Теодора Моммзена.

Год за годом проходит вдали от родины. Молодой ученый прилежно занимается своей работой в Берлине, затем в Парижской Национальной библиотеке, между делом пишет стихи, но никому их не показывает и не думает печатать. По всей видимости, безвестность удовлетворяет его. Поэт, которому предстояло являть собой живой символ целого периода литературного быта, начинал далеко от всякого литературного быта, в глубоком, строгом одиночестве.

Но в 90-е годы в его жизни происходят события, после которых многое должно было измениться.

Вячеслав Иванов читает только-только входящего в известность Фридриха Ницше, и это чтение кружит ему голову. Ницше когда-то тоже был филологом, добродетельно писал по-латыни строго специальную диссертацию «De Laertii Diogenis fontibus» – «Об источниках Диогена Лаэртского», профессорствовал в Базеле, но потом расстался с филологическими добродетелями. От академического изучения античных текстов экс-филолог Ницше перешел к рискованным попыткам интуитивно ощутить и лирически описать самый «дух музыки» – стихию, лежащую в основе эллинской культуры как целого. Первая книга Ницше, ознаменовавшая его разрыв с традиционной наукой, так и называется: «Рождение трагедии из духа музыки». Но что такое «дух музыки»? Ницше дает ему греческое имя – Дионис. Это древний бог вина и загробного мира, пляски и слез, бог ночи и «ночной стороны души», противостоящий «дневному» Аполлону, бог исступлений, в которых личность забывает о границах между собой и миром, между ликованием и скорбью, а также, увы, между добром и злом. В последующих книгах Ницше «дионисийское» упоение жизнью в ее внеморальности, взвинченно-восторженное приятие мира со всей его жестокостью и ложью все более агрессивно противопоставляется

________________________________________

/151/

системам, различающим добро и зло, – как христианской морали, так и оптимистической вере в прогресс и гуманизм. Поколение символистов, поголовно увлеченное Ницше, вычитывало из него явно не то, что будет вычитывать официальный философ гитлеризма Альфред Боймлер. Это не значит, что оно вычитывало из Ницше добрые и здоровые вещи. Хмельное увлечение лежащими «по ту сторону добра и зла» возможностями, будто бы внечеловеческими и надчеловеческими, будто бы «звериными» или «божественными», а на деле все же человеческими, но превратно, извращенно человеческими, – это увлечение было с самого начала основано на тонкой лжи, на актерстве и самозванстве. Человек не может вправду сделаться зверем, или растением, или языческим божеством; он может только вообразить себя «стихией» – с некоторым риском сделаться при этом дурным человеком. После веков европейской индивидуалистической и рационалистической цивилизации нельзя реально стать настоящим шаманом, настоящим скифом, настоящим жрецом Диониса. Можно лишь более или менее талантливо войти в роль.

Специально характеризуя влияние Ницше на Вячеслава Иванова, мы должны подчеркнуть, что одну сторону ницшеанства русский поэт никогда не принимал всерьез: речь идет о проповеди брутального индивидуализма. Он не принимал всерьез не только брутальность, которую в те мирные годы легко было счесть за невинную литературную маску, но и самый индивидуализм. Он прочел Ницше глазами русского интеллигента. «Сверхчеловеческое – уже не индивидуальное, но по необходимости вселенское и даже религиозное. Сверхчеловек – Атлант, подпирающий небо, несущий на своих плечах тяготу мира. Еще не пришел он, – а все мы уже давно понесли в духе тяготу мира и потеряли вкус к частному. Мы стали звездочетами вечности, – а индивидуум живет свой век, не загадывая вперед, не перенося своего центра тяжести вовне себя». «Индивидуализм Фауста и авантюризм Вильгельма Мейстера кончаются поворотом к общественной деятельности; и пафос личности, рыдающий в глубоких звуках Девятой симфонии Бетховена, находит разрешение своей лихорадочной агонии томлений, вызовов, исканий, падений, обманутых надежд и конечных отречений – в торжестве соборности»1; «Демонизм» Ницше решительно отклоняется, притом с особым указанием на традицию русской культуры. «Нам не к лицу демоническая маска; она смешнее, нежели шлем Мамбрина, на любом из нас, который только «Alonso el bueno». Сами созвездия сделали нас (русских в особенности) глубоко добрыми – в душе. Пример памятен: лютейший в речах из наших братьев, завещавший нам кодекс

________________________________________

/152/

«имморализма» – «imitatio Caesaris Borgiae», – и ставший жертвой нового Сфинкса, который пришел загадать загадку сердцу, жертвой сострадания, как Иван Карамазов»1. Случай нередкий среди почитателей базельского философа: мы видим, что Вячеслав Иванов, точь-в-точь, как через три десятилетия Томас Манн2, стремится противопоставить «лютейшей» антигуманистической фразе Ницше его же, Ницше, личное благородство и человеческую мягкость, пытается разглядеть под «демонической» маской Цезаря Борджиа экзальтированные черты Рыцаря Печального Образа, а сквозь них, на самой глубине – простое лицо Алонсо Кихано Доброго. Попытка эта, разумеется, остается сомнительной: ведь суду истории подлежит вовсе не личность Ницше, а его философия. Даже если он и впрямь был «сострадательным» философом, его философия не была философией сострадания и не может быть превращена в таковую никакими парадоксами; она не осмысляет присущую своему творцу субъективную эмоцию сострадания, но делает как раз обратное – обессмысливает ее. Философия эта остается недоброй и в том случае, если с нее снять налет наивного индивидуализма, восходящего еще к байроновским временам. Мало того: как раз в переориентации с индивидуализма на «общность», на ту опасную стихию, которую психоаналитики XX века назовут «коллективным бессознательным»3, она становится особенно тонким ядом. Этот яд надолго отравил столь важную для Вячеслава Иванова мечту о сверхличном, всенародном и всечеловеческом – о «соборности» и «хоровом начале» (оба термина взяты из рук славянофилов). Утопия Иванова предполагает синтез всех на свете противоположностей – «келейного» одиночества художника и всенародной жизни, крайнего самоутверждения («восхождения») и глубокого самоотрицания («нисхождения»4) – на путях

________________________________________

1 Вячеслав Иванов, По звездам…, стр. 102. «Alonso el bueno» (исп.) – «Алонсо Добрый» (подлинное имя и житейское прозвище Дон Кихота). «Imitatio Caesaris Borgiae» (лат.) – «подражание Цезарю Борджиа» (тирану и злодею эпохи Ренессанса, в котором Ницше видел идеал имморальной жизненной силы, соединившейся с изощренной культурой). Словосочетание обыгрывает контраст с заглавием католической назидательной книги Фомы Кемпийского (XV в.) – «Imitatio Christi» («Подражание Христу»).

2 См.: Томас Манн, Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10, Гослитиздат, М. 1961, стр. 228.

3 О внутреннем сродстве и затем встрече между мировоззрением Вячеслава Иванова и теориями его младшего современника – психоаналитика Карла Густава Юнга, – см. сборник «О современной буржуазной эстетике», вып. 3, «Искусство», М. 1972, стр. 132-133.

4 Ср. статью Вячеслава Иванова «Символика эстетических начал», или, по заглавию первой публикации, «О нисхождении», – «Весы», 1905, № 5.

/153/

«дионисийского», «оргиастического» экстаза; именно так будто бы должно сбыться шиллеровское «обнимитесь, миллионы!». Вслед за Ницше ставка сделана на внеразумное и вненравственное начало, на «хмельное» состояние души.

При всем том надо сказать, что для Вячеслава Иванова в 90-е годы сильнейшая эмоциональная встряска, вызванная зажигательными тирадами базельского философа, сыграла известную стимулирующую роль: освободила поэта от его духовной робости и душевной скованности и прямо-таки насильно принудила перестать прятаться от собственного призвания за щит академических занятий.

Между тем в 1895 году в далекой России стихи Иванова были без его ведома показаны Владимиру Соловьеву. Как известно, этот поэт, мистик и религиозный мыслитель пытался в широко задуманном «синтезе» соединить «веру отцов» с идеями гражданской свободы и рационалистической науки. Вячеслав Иванов знал, что в соловьевской программе «преображения бытия» особо почетное место отведено, художнику1. Последний должен повторить подвиг Пигмалиона – дать строй и образ косному веществу, подвиг Персея – убить дракона, то есть нравственное зло, и, наконец, подвиг Орфея – победить самое смерть. «Смерть зови на смертный бой!» Эта концепция «трех подвигов» творческой личности – необходимое связующее звено между тезисом Достоевского «красота спасет мир» и будущими теориями Вячеслава Иванова, впрочем, намеченными уже в послании А. Дмитриевскому от 1889 года. И вот молодой поэт узнает, что Соловьев нашел в его стихах «главное» – «безусловную самобытность» – и «благословил» его выступить с этими стихами в печати.

Первые журнальные публикации Вячеслава Иванова, относятся к 1898-1899 годам («Тризна Диониса» – в «Космополисе», несколько других стихотворений – в «Вестнике Европы»). В 1903 году он читает курс публичных лекций об античном дионисийстве в Высшей школе общественных наук для русских в Париже, основанной известным социологом, историком, правоведом и либеральным деятелем М. М. Ковалевским. На одной из парижских лекций к лектору подошел представиться Валерий Брюсов – первый сотоварищ по молодому тогда литературному движению символистов, К этому времени в России уже вышел первый поэтический сборник Вячеслава Иванова – «Кормчие звезды».

________________________________________

/154/

Иванов рассказывал, что еще в 1900 году, в последний раз встретясь с Владимиром Соловьевым, сообщил ему заглавие предполагаемой книги стихов. «Кормчие звезды», – сказал он, – сразу видно, что автор филолог; сравни: «Кормчие книги» – «Кормчие звезды», – повторил он, – это хорошо»1. Соловьев мгновенно схватил смысл заглавия, любезный его идеалистическому уму: «кормчие звезды» – звезды, по которым мореплаватель правит кормило своего корабля, сияющие в недостижимой высоте над житейским морем вечные и неизменные духовные ориентиры – просветы из платоновского мира идей в мир вещей, – наконец, нечто авторитетное и непререкаемое, как «Кормчая книга» (древнее церковное законоположение). Вячеслав Иванов всю жизнь любил цитировать слова Гёте: «Истина давно обретена и соединила высокую общину духовных умов. Ее ищи себе усвоить, эту старую истину». Устремление к «старой истине», к звездам, которые восходят теперь, как они восходили над головой Эсхила или Данте, делает облик поэта сознательно и подчеркнуто архаичным, не без нарочитости. Но его архаичность не хочет быть эстетским архаизаторством; в старине он ищет не антикварную патину времени, а смысл – «старую истину». Он намерен не любоваться и смаковать, но учиться и учить. «Учительность» на поверхности проявляется как ученость. «Сразу видно, что автор филолог». За этими словами Владимира Соловьева чувствуется легкая усмешка – скорее сочувственная, нежели ироническая, но все же усмешка. Критики Вячеслава Иванова не всегда были так благожелательны; они склонны были усматривать в его поэзии бездушный и бессмысленный «филологический бред». Вообще говоря, почти все сотоварищи Иванова по символистскому течению в той или иной мере тянулись к универсальной эрудиции. Против эрудиции Вячеслава Иванова может быть сказано, и было сказано, немало. Но отметим все же (зачеркнуто рукой автора. – Обэриут) В защиту ее скажем (вставка на полях. – Обэриут), что это эрудиция подлинная и добротная – как ни у кого из символистов. Ученый немецкой выучки, Иванов просто не мог себе позволить по случайности перепутать герметику с герменевтикой, как Блок2, или зачислить французского философа XVII века Гассенди в ряды средневековых арабских ученых, как Андрей Белый3, или непроизвольно подставить на место латинского lugere («плакать») немецкое lügen («лгать»), как гордый своей гимназической

________________________________________

/155/

латынью Валерий Брюсов1. Когда он бывал неправ в том, что касалось профессиональных научных вопросов, это всякий раз было обусловлено либо тенденциозностью мыслителя, либо субъективностью поэта, но никогда не было пустым недоразумением, какому подпадает дилетант. Как историк и филолог, Вячеслав Иванов основательно знал прошлое европейской культуры, от Гомера, Пиндара и Эсхила, через Вергилия и Данте, вплоть до Гёте и немецких романтиков. Но конечно, знания историка и филолога не засчитываются поэту. От поэта требуют иного, а потому спросим так: насколько он понимал и чувствовал то, что знал? Несомненно, ему было присуще очень напряженное, неподдельно страстное и по-своему глубокое интуитивное переживание культурного преемства и связи с веками; несомненно также, что это переживание было довольно необычным и включало как драгоценные, редкие возможности, так и существенные слабости. Притом корни силы и корни слабости на глубине переплелись, и обособить их нелегко, почти невозможно. Позволим себе странное сравнение: мы видим иногда, как многознающий провинциал, трогательно влюбленный в прошлое своего края, или страстный патриот совсем небольшой страны, совсем малочисленного, но славного в былом народа достигает в своем отношении к местной истории пределов «домашней» интимности и непосредственности, окупая это слепотой к исторической дистанции. Персонажи этой истории, разделенные веками и боровшиеся вовсе не всегда за одно и то же дело, видятся ему в равной степени как «свои», все вместе, словно члены семьи за семейным столом; тот, который жил полтысячи или тысячу лет назад, не дальше и не ближе, чем современник. Так вот – этот тип любви к прошлому был дан Вячеславу Иванову; но только его «провинция», его милое «захолустье» – просторы Европы от России до Атлантики в пространстве и за три тысячелетия во времени. Его «семейное предание», воспринятое с сыновней теплотой и сыновней некритичностью, – анналы европейской культуры. «Чрез все ваши рассуждения, – выговаривал Иванову М. Гершензон, – проходит одна основная нота: сыновнее почтение к истории. Вам претит осуждать ее; вы благоговейно приемлете все, что создано ею, и вас ужасает мой дерзкий бунт против нее»2. Для выбора и различения остается слишком мало места Язычество поклонников Диониса и столь мало с ним соединимое христианство блаженного

________________________________________

1 Начальную строку катулловского стихотворения «Lugete, о Veneres Cupidinesque» («Плачьте, Купидоны и Венеры…») Брюсов однажды перевел: «Лжете вы, Купидоны и Венеры…» – на каковой недосмотр ему было указано С. Шервинским.

/156/

Августина или святого Бенедикта – в равной мере «кормчие звезды» поэта. Плодотворная сторона такого уклона – очень живое, отнюдь не только «головное» гуманистическое ощущение единства всей человеческой культуры, решительно противостоящее кошмару наглухо обособленных культур (вспомним Данилевского и Шпенглера). Афины Эсхила и Платона, Рим Вергилия и Рафаэля, Париж «вольности и прав», Паскаля и Наполеона, Англия Шекспира и Байрона, Германия Гёте и Новалиса, Россия Пушкина, славянофилов и Достоевского непосредственно пережиты как единый и целостный круг. По правде говоря, в этом круге Россия – едва ли больше «своя», чем все остальное. Иванов не даром позднее скажет о себе, что он «наполовину чужеземец, из учеников Саиса, где забывают род и племя»1, на родной край он смотрит любящими, но до странности удивленно-отчужденными глазами гостя («гражданина мира», как говорили в гётевские времена, «всечеловека», как любит вслед за Достоевским говорить сам поэт). Весь «русский цикл» «Кормчих звезд» – «Райская мать» – тому свидетельство. Позднее он будет писать:

Повсюду гость, и чуженин,

И с Музой века безземелен,

Скворешниц вольных гражданин,

Беспочвенно я запределен.

И еще:

Край исконный мой и кровный,

Серединный, подмосковный,

Мне причудливо ты нов,

Словно отзвук детских снов

Об Индее баснословной.

Что правда, то правда – образ античной и ренессансной классики в стихах Вячеслава Иванова наделен «первичностью и первозданностью», которой явно недостает слишком мечтательному, абстрактному и стилизованному образу России. Иванов был, конечно, русским человеком, но не до конца явлением русской культуры. Сам стиль его писательского поведения, сама осанка его литературного «выхода к людям» имеют в себе очень много от романо-германской традиции, между тем как внутри русской культуры ощущаются порой прямо-таки как бестактность. Александр Блок в 1912 году напишет об одной статье Иванова злые слова: «над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях он с приятностью громыхнул жестяным листом»2. Оставим «жестяной лист» на совести рассерженного Блока;

________________________________________

/157/

над чем стоит задуматься, так это над тем, что само великолепие «Вячеслава Великолепного», как оно проявилось во всем его творчестве, начиная с «Кормчих звезд», великолепие редкостных слов, хитроумных периодов, необычных образов, может в определенном расположении духа восприниматься как неуместное, чуть ли не оскорбительное для «печальной России» и «печальных людей» в России. Не то чтобы русский поэт Вячеслав Иванов не думал, не говорил и не писал о «печальной России», и притом самым искренним и серьезным образом; но для него это была тема, непременно требующая красноречия в аттическом, или флорентийском, или веймарском вкусе.

Но сейчас же скажем и о присущей ему свободе от уступок духу националистической узости. Веря в особое призвание России, Вячеслав Иванов к российскому шовинизму относился ничуть не лучше, чем к шовинизму германскому. Его мечтательное, но подлинное и последовательное «всечеловечество» заставляет вспомнить монологи Версилова из романа Достоевского «Подросток». «Я во Франции – француз, с немцем – немец, с древним греком – грек и тем самым наиболее русский… Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их – мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!» Эти речи героя Достоевского – словно эпиграф ко всему написанному Ивановым; здесь нет слова, которое поэт не мог бы сказать о себе самом и от своего имени. «Во Франции – француз», – да; «с немцами – немец», – тем более; «с древним греком – грек», – о, еще бы!..

Впрочем, в одном отношении «беспочвенно запредельный» Вячеслав Иванов проявляет себя, условно говоря, как «почвенник». Пусть его Пушкин слишком похож на итальянца, а его Достоевский – на афинянина; есть одна реальность русской культурной традиции, к которой он сохранял очень кровное и ревнивое, менее всего отвлеченное пристрастие. Речь идет о русском языке. Что правда, то правда – Иванов писал действительно по-русски, никогда не прибегая к тому все-равно-какому-языку, каким всю жизнь пользовался Бальмонт, этот «чужестранный переводчик эоловой арфы», по меткой характеристике О. Мандельштама. В отличие от Андрея Белого, он не насиловал русское слово в погоне за форсированной экспрессивностью, по существу своему безразличной к внутренней жизни языка. «Ни у одного символического поэта, – писал тот же Мандельштам, – шум словаря, могучий гул наплывающего и ждущего своей очереди колокола народной речи, не звучит так явственно, как у Вячеслава Иванова»

Но русский язык Иванова во всей своей «русскости» экзотичен – хотя бы постольку, поскольку отделен сознательно прорытым рвом от языка русской жизни и русской культуры второй половины XIX века. Сверстник Иванова Мережковский всю жизнь обходился стертой среднеинтеллигентской речью, не ощущая ее банальности; Блок сумел чудесно преобразить эту речь, наполнив банальность музыкой и смыслом, – и еще более неожиданное преображение ожидало ее в поэзии Пастернака. Иванову нечего было с ней делать. «Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана», милая духовная родина для Блока и Пастернака, для него – чужбина и «белое пятно» на карте. Зато ему доступно наследие более отдаленных времен. Ею русский язык, несмотря на все провалы в искусственную стилизацию, все же действительно подходит к тому, чтобы стать воплощением предельно обобщенной идеи «вечного» русского языка от Илариона и Епифания Премудрого до словаря Даля. Слова у него отлично помнят свою историю и свое родство. Углубляясь в потаенные недра русской речи, он порой идет слишком далеко и как бы проскакивает по ту сторону ее, выходя к материалу уже не русских (вернее, еще не русских) славянизмов; но это не пустые причуды, а издержки умной и сосредоточенной работы над языком. «Сразу видно, что автор филолог», – как сказал Соловьев; но филология приобретает страсть и безоглядность лирической стихии. Именно избыток безоглядности и приводит к темноте. Восемнадцатилетний Мандельштам напишет Иванову: «Вы – самый непонятный, самый темный, в обыденном словоупотреблении, поэт нашего времени – именно оттого, что как никто верны своей стихии – сознательно поручив себя ей». Но лирическая безоглядность искупает темноту. «…Что многим вменится в вину, – не без зависти отмечает Андрей Белый, – то ему – сходит с рук, потому что искусственность Вячеслава Иванова – непосредственна в нем; истекает сон из его души веяньем сказки; и сон – «Словарь Даля».

Выступая в роли теоретика литературы, Вячеслав Иванов сознательно и не без вызова требует для поэзии особого языка, возможно менее похожего на бытовой говорок. «Во все эпохи, когда поэзия, как искусство, процветала, поэтический язык противополагался разговорному и общепринятому, и как певцы, так и народ любили его отличия и особенности и гордились ими»1. В чисто ретроспективном плане это суждение более или менее верно: как Гомер, так и аттические трагики, как слагатели средневековых латинских секвенций, так и трубадуры Прованса имели в распоряжении языковые возможности, отличные от «разговорных и общепринятых». Но почему прошлое непременно дает норму для настоящего и будущего? Существует, как известно, противоположная точка зрения, согласно которой увеличивающееся приближение поэтического языка к разговорному, нарастание в нем качеств «раскованности» и «непринужденности», отказ от «жреческой» необычности есть одна из важнейших тенденций прогресса в литературе. Так это или не так, здесь не место выяснять; да и вообще подобные вопросы решаются живой поэтической практикой. Необходимо заметить одно: словарь поэта с таким острым чувством современности, как Маяковский, этого антипода всех «жрецов», ничуть не менее резко и безоглядно противопоставлен житейским речевым нормам, чем словарь Вячеслава Иванова; только лексическое отклонение направлено в иную сторону. Сознаемся, что обыденность и будничность слов «двухметроворостый» и «молоткастый» нисколько не превышает обыденность и будничность слов «круговратный» и «днесветлый»; вероятность, что мы услышим одно из этих слов во внецитатном употреблении, за чаем или на улице, примерно одинакова. Как первая, так и вторая пара хитроумных эпитетов отмечена одним общим свойством: редкое слово насильственно вырывает читателя из инерции скольжения по словесной поверхности и принуждает его на секунду задуматься над смыслом словообразующих корней.

Вообще говоря, русская лирика к XX веку окончательно выявляет два противоположных отношения к поэтическому слову. С одной стороны, можно преодолевать обособленность отдельного слова, размывать его контуры и грани, благо этому способствует фонетика русского языка, представляющаяся, например, немецкому уху скорее «бескостной»2. Здесь в свою очередь возможны различные пути. Один из них – сливать слово с другими словами, растворив его в навязчиво-захватывающих вибрациях созвучий или ритма (причем ни созвучия, ни ритм не должны давать досадных «спотыкающихся» остановок, для чего созвучия ориентируются на господство гласных и сонант, а ритм – на плавность). Наиболее грубо это осуществил Бальмонт. Когда у него слова:

Ландышы, лютики. Ласки любовные.

Ласточки лепет. Лобзанье лучей… –

перерождаются в однообразное переливающееся журчанье и струенье сонанты «л», каждое единичное слово со своими генеалогическими корнями, со своей историей, со своим резко очерченным смыслом явно перестает приниматься в расчет. Ум скользит по самой поверхности эмоциональных ассоциаций; некогда задумываться, чем ландыши отличаются от лютиков и чем была в греческом мифе ласточка. Слова идут не «поштучно», а «на вес», не «в розницу», а «оптом». Но ведь и фонетическая организация стиха у Блока, несравнимо ответственнее относившегося к смыслу слова, часто направлена на то, чтобы разомкнуть слово навстречу другим словам, растворить его в звуковом потоке и лирическом вихре, «Казалось, – замечает К. Чуковский, – стих сам собою течет, как бы независимо от воли поэта, по многократно повторяющимся звукам:

И приняла, и обласкала,

И обняла,

И в вешних далях им качала

Колокола.

…И кто из нас не помнит того волнующего, переменяющего всю кровь впечатления, когда после сплошного «а» в незабвенной строке:

Дыша духами и туманами –

вдруг это «а» переходило в «е»:

И веют древними поверьями…»

Более интересный и менее архаический способ отменять самозамкнутость слова отлично обходится без фонетических и ритмических оргий, без внешнего воздействия на звуковые грани между словами. Поэзия Пастернака живет как бы не словами, а воздухом между слов. Слово из тяжелой и плотной вещи превращается в силовое поле; поэтому оно само по себе должно быть как можно скромнее, будничнее, прозаичнее, как бы случайнее. Странно было бы объяснять, что выбор каждого слова у Пастернака на деле абсолютно противоположен пустой, «глупой» случайности; но образ и подобие какой-то иной случайности слово должно нести в себе.

…И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.

Сквозной символ поэзии Блока – метель; сквозной символ поэзии Пастернака – снежные хлопья или ливень. Явственно и ощутимо само опрокидывающееся на нас пространство – ширь стихии, ширь стиха. Все контуры размыты – как очертания вещей, так и очертания слов.

Вячеслав Иванов, являет собой строго противоположный тип отношения к слову. Для него драгоценнее всего именно очертания слова как единой и неделимой, целостной и отделенной от всего иного монады смысла. Как у Лейбницевой монады, у слова в стихах Иванова «нет окна»; оно замкнулось в Себе и самовластно держит всю полноту своего исторически сложившегося значения. Читателя надо пригласить и даже принудить к размышлению над этой смысловой полнотой. Для этого его необходимо – задержать. Отсюда первое свойство стиха Вячеслава Иванова: его медлительность, тяжелая неторопливость, «густота». Она достигается по меньшей мере двумя средствами. Первое из них – систематическое пристрастие к сверхсхемным ударениям. Окрыленность блоковского и особенно пастернаковского стиха, его готовность мгновенно перейти с шага на бег или полет создается, напротив, возведенными в систему пропусками метрических акцентов, и притом не только в двухсложных, но и в трехсложных размерах, где процент ударных слогов и без того мал. У Пастернака мы совсем рядом встречаем такой рисунок ямба:

Новоприбывших поезда, –

и такой рисунок анапеста:

В переулке, как в каменоломне…

В противоположность всему этому у Вячеслава Иванова трехсложные размеры скорее избегаются, между тем как его ямбы и хореи уснащены преизобилием ударных односложных слов в неударной позиции (что нормально для английского стиха и составляет тайну его упругости, но в русском стихе обычно воспринимается как нежелательное – стих перестает быть легким). Вот характерный для него ямб из «Кормчих звезд»:

Но к праху прах был щедр и добр…

Второе средство к замедлению стиха – опять-таки необычно? для русской поэзии накопление согласных, особенно на границах слов. «Меж глыб, чья вечность», «я вспрянул, наг, с подушек пира», «правит град, как фивский Зодчий», «бессмертных боль лучей» – таковы типичные звукосочетания из «Кормчих звезд»; позднейшее творчество Иванова удерживает эту тенденцию. Читатель должен

резко ощутить жесткие прослойки согласных, разгораживающие слова и подчеркивающие синтаксическое членение; в конце слова и связанной единым смыслом группы слов («колона») нельзя не сделать паузу. В конце стиха Иванов любит комбинацию немого или носового согласного с плавным, принуждающую к необычно отчетливому и длительному, почти слоговому выговариванию этого плавного «р» или «л»: он рифмует «Скамандр» – «Терпандр», «урн» – «Сатурн», «челн» – «волн», «добр» – «чобр».

Характерно, что в обоих последних примерах рифмой связаны пары односложных слов. К таковым Вячеслав Иванов питает особую приязнь. В этом отношении настоящий логический предел всей поэзии Иванова – осуществленный им экспериментальный перевод «непереводимых» строк греческого поэта Терпандра, состоящих исключительно из долгих слогов (в русском силлабо-тоническом эквиваленте – исключительно из ударных слогов, иначе говоря, из одних односложных слов):

Зевс, ты – всех дел верх!

Зевс, ты – всех дел вождь!

Ты будь сих слов царь;

Ты правь мой гимн, Зевс!

Как только что говорилось, обилие односложных слов сгущает фактуру стиха и тормозит его движение; но дело не только в этом. Именно односложное слово легче всего воспринять как целостную и нечленимую монаду, как выявление самых первозданных потенций языка. И как часто односложные слова служат именами для столь же первозданных реальностей! «Жизнь» и «смерть», «свет» и «мрак», «хлеб» и «глад», «верх» и «низ», «твердь» и «хлябь», «смех» и «скорбь», «дух», «лик» и «плоть», «мир» и «брань», «царь» и «раб», «злак» и «зверь», – этот ряд можно вести без конца. Вот мы читаем в «Кормчих звездах»:

Не молк цикады скрежет знойный…

Было бы привычнее сказать (и легче выговорить) «не умолкал»; но только в форме «молк», с отброшенным префиксом и усеченным окончанием, есть некая оголенность от покровов, плотность и безусловность, есть сведение слова к его твердому изначальному ядру. Столь решительный выбор нагого корня имеет аналоги в немецкой поэзии конца XIX века и последующих периодов; производя этот выбор, Вячеслав Иванов делает в точности то же самое, что иногда делал уже Рихард Вагнер, не только великий композитор, но и своеобычный поэт; что систематически делает современник и собрат Вячеслава Иванова Стефан Георге, ревностно очищающий слова от обиходных префиксов; что будут делать многие другие. Но в чем Иванов следует никак не германской, а русской традиции, в чем он опирается на особые возможности русского языка, так это в раскладывании опорных смысловых акцентов на односложные слова. В немецком языке (не говоря уже об английском) односложных слов гораздо больше, и потому их краткость не может быть такой разительной, какой она была уже в державинской строке: «я царь – я раб – я червь – я бог!» Стих Вячеслава Иванова дает односложным словам особые полномочия в передаче смысла и, как легко заметить, требует особо четкого и энергичного их произнесения:

Я вспрянул, наг, с подушек пира, –

Наг, обошел пределы мира, –

И слышал – стон, и видел – кровь.

Второе «наг» стоит в позиции безударного первого слога ямбической стопы, причем после него следуют два слога без ударения; ритмический перебой в соединении со смысловым интонированием заставляет почти выкрикивать эти слова. И наконец, до настоящего выкрика дело доходит в одной из «Парижских эпиграмм»:

С трепетом, трофей Вандома,

Внемлю вечный твой язык:

Он гремит во славу грома,

Славу славит медный зык!

Поистине «зычное» односложное слово «зык» превращено во взрыв, принимающий и разряжающий накопленную энергию всего четверостишия. В параллель стоит привести выполненный поэтом перевод «иоников» из трагедии Эсхила «Персы» («ионики» – античный размер, требующий сосредоточения в конце каждой стопы двух долгих или соответственно двух ударных слогов):

Кто найдет мощь медяных мышц –

Супротив стать боевых сил?

Богатырь, кто запрудит хлябь

И разбег волн обратит вспять?..

То, что Вячеславу Иванову удавалось делать с односложными словами, предвосхищает дальнейшие опыты русской поэзии. Вспомним энергию строк Мандельштама:

Явлений раздвинь грань,

Земную разрушь клеть

И яростный гимн грянь –

Бунтующих тайн медь!

Маяковского:

Зеленью ляг, луг,

выстели дно дням.

Радуга, дай дуг

лет быстролетным коням…

Наконец, поздней Цветаевой:

Где – ты? где – тот? где – сам? где – весь?

Там – слишком там, здесь – слишком здесь…

«Крайности сходятся» – подчас это применимо и к поэтике, к прямо противоположным полюсам «архаизма» и «новаторства»: сознательно затрудненная ритмика Вячеслава Иванова, этого архаиста из архаистов, – необходимый мост между столь же затрудненными метрическими ходами поэтов докарамзинской эпохи (наряду с Державиным вспомним Радищева) и дерзновениями самой новаторской лирики XX века. Стих Иванова часто называли «заржавленным»; что же, эта «заржавленность» отдаленно и неожиданно сопоставима с «раскрежещенностью» стиха Маяковского. Ибо в обоих случаях задача состоит в том, чтобы нарушить инерцию беспрепятственного скольжения в бесперебойном ритме по словесной поверхности; читатель должен восчувствовать тяжкую, трудную весомость каждого отдельного слова. Чтобы стать «вескими», слова становятся тяжелыми. Недаром Андрей Белый сравнивал строки «Кормчих звезд» с булыжниками.

Конечно, это сравнение несовершенно; до настоящей «булыжной», «плебейской», «грубой» простоты Хлебникова, или Маяковского, или иных стихотворений поздней Цветаевой ему очень далеко. Его слова – не булыжники, а скорее самоцветы, редкостные и блистательные, по большей части подлинные, реже поддельные. Образ драгоценного камня занимает в его образной системе привилегированное место; влажная слеза сравнивается с твердой жемчужиной («перл слезы»), способный таять снег – с жесткими гранями алмаза («сверкал алмазный снег»). Кристалл мыслится как. нормальное состояние вещества, и потому льющийся ручей назван «расплавленным». Для нас лед – застывшая вода, для Вячеслава Иванова вода – расплавленный лед, Все легкое, зыбкое и разреженное посредством ряда метафор последовательно подменено и вытеснено тяжелым, незыблемым, плотным. Принято говорить, что стихи Иванова «отягощены» ученостью или еще чем-либо в этом роде; но они «отягощены» прежде всего просто тяжестью – метафорами тяжести. Поэт озабочен тем, чтобы вернуть стершимся «ювелирным» сравнениям почти навязчивую чувственную конкретность. Для этого он часто ставит метафорический образ камня в возможно более тесное соседство с образом «настоящего» камня. Вот мы читаем заключительное трехстишие сонета:

Но горном тлеющим, в излучине сафирной,

В уступах, на чертог нагромоздив чертог,

Все рдеет Генуи амфитеатр порфирный.

Уподобить синеву южного моря синеве камня сапфира скорее банально, и метафора эта сама по себе не остановила бы на себе ничьего внимания; но сейчас же поэт спешит назвать уступы горного склона, на котором лежит Генуя, а затем и «чертоги», нагроможденные друг на друга и повторяющие жесткую ломаную линию уступов, образуя «амфитеатр порфирный», – и вся эта совокупность скал и зданий действительно, отнюдь не фигурально состоит из камня! Твердые контуры «классического» итальянского ландшафта, возведенные в канон еще живописцами Возрождения, дают Вячеславу Иванову особые возможности увидеть весь мир как сочетание граненых каменьев; характерно в этом отношении начало программного стихотворения «Красота»:

Вижу вас, божественные дали,

Умбрских гор синеющий кристалл!..

То же можно сказать и о мотивах греческого пейзажа (вспомним хотя бы «ясногранный» Парнас из «Сердца Диониса»). Но ведь не намного иным предстает в стихах Вячеслава Иванова и русский ландшафт. Отдельные составные части мирового целого – небо, земля и море, грани горы и гладь долины, «синий бор» и «черная могила» – неизменно приобретают у него отчетливость геральдической эмблемы. Мир Иванова именно геральдичен: каждая вещь своим резко прочерченным контуром и своим ярким, беспримесно чистым цветом говорит, как египетский иероглиф, о своем «значении» – об идеальной смысловой схеме самой себя.

В таком мире нет места ни блоковским вьюгам, ни пастернаковским ливням. Заметно, что динамике глаголов Вячеслав Иванов отводит куда более скромную роль, чем статике существительных. Существительные призваны явить читателю свою «существенность», свою, так сказать, «существительность», неподвижную, как идеи Платона, неизменную, как «кормчие звезды». Один из способов это делать – возведение существительного как бы в квадрат: «день денниц», «небеса небес», «око очей», даже «солнце – сердце солнц-сердец».

Другой способ – сопряжение существительного с однокорневым ему глаголом, как бы удостоверяющее тождество корня самому себе: «бледностью бледнеют», «громовник не громыхает», «когтьми когтит», «клювом клюет».

Если Шеллинг построил в свое время «философию тождества», то близкий ему по строю идеалистической мысли Вячеслав Иванов выработал то, что можно было бы назвать поэтикой тождества. Между его платонизирующим мировоззрением, структурой его образов и фактурой его стиха прослеживается строгое соответствие.

Для чего все «зримое» дано статичным, как иероглиф? По той же самой причине, почему статичен иероглиф: потому что это знак – знак «незримого». Иначе говоря, каждый образ обязуется в этой системе быть символом. А какие атрибуты закреплены за понятием символа? «Символ только тогда истинный символ, – утверждает Вячеслав Иванов, – когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине».

Нельзя сказать, чтобы констатация «неисчерпаемости» и «многосмысленности» поэтического символа не отражала вполне реальных черт, присущих любой, хотя бы самой ясной и простой, поэзии, В этой констатации Иванов шел за Гёте и Шеллингом, которые в свое время противопоставили органичность символа рассудочному дидактизму аллегории. С «многоликостью» уже хуже: в этом слове чувствуется привкус сомнительной игры в двойничество и оборотничество. Что, в самом деле, за «многоликость»? Если «лик» – действительно лик, вправду лицо, то лицо свободно менять выражение и вбирать в свои черты различные смыслы, но как лицо остается все тем же, единым и единственным – это личин может быть неопределенно много… Недаром в конце жизни Вячеславу Иванову придется заклинать себя самого и подобных себе:

Но вы, которым светит Лик,

Не возвращайтесь в ночь Личины.

Культ «многоликости» символа, выстраивание образов-зеркал, без конца отражающих друг друга, словно наведенные друг в друга зеркала в старинном обряде девичьего гадания, «иератические» и, хуже того, «магические» претензии – все это всерьез угрожало поэзии срывом в беспредметность. Уже акмеистические критики символизма не без основания указали на то, что абсолютизация принципа символа опустошает образ, обесценивая его конкретность, его пластику. «…Роза – подобие солнца, солнце – подобие розы, и т. д. … Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием… Получилось крайне неудобно – ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значит такое, что сам потом не рад будешь»

Специально дарованию Вячеслава Иванова как поэта склонность «глядеть в зеркала смутной Гекаты» была скорее противопоказана. Приняв «сан» верховного наставника символистов, Иванов не мог не усвоить такую аксиому общеевропейского символизма, как тезис о необходимости для поэзии равняться на музыку. «Сама душа искусства музыкальна», – декларировал он, повторяя и Рихарда Вагнера, и Ницше, и Верлена, а потому поневоле вкладывая в слово «музыкальность» привычный смысл зыбкой, темной, трепещущей и безбрежной стихии. «Чтобы произведение искусства оказывало полное эстетическое действие, должна чувствоваться эта непостижимость и неизмеримость его конечного смысла. Отсюда – устремление к неизреченному, составляющее душу и жизнь эстетического наслаждения: и эта воля, этот порыв – музыка» 2. Теоретик сказал свое слово – поэт должен повиноваться. Между тем едва ли не наименее органичны как раз те стихи Вячеслава Иванова, в которых он пытается быть в этом смысле музыкальным и говорить о «рокотах рока». Его поэзия скорее сродни мастерству камнерезов, создававших из многослойного агата античные камеи, или хитроумию средневековых миниатюристов, знавших цену каждой капле растворенного золота, или основательности старинных немецких граверов; чему она чужда, так это «порыву» музыки, как ее понимал Блок. Парадокс в том, что поэзия Вячеслава Иванова тем сильнее, подлиннее и оригинальнее, чем рассудительнее, даже рассудочнее; она тем напряженнее, нецеломудреннее, но притом и ближе к общедекадентским штампам, чем больше имеет своей задачей экстаз звукового «порыва». Написать беспокойно-звучную, «музыкальную» строчку из «Сердца Диониса»:

Ты предстал, Парнас венчанный, в день избранный, предо мной!, –

мог бы, пожалуй, и Бальмонт; но отчеканить из твердых, неподатливых, весомых слов описание «Давида» Микеланджело:

Мышц мужеских узлы., рук тяжесть необорных,

И выя по главе, и крепость ног упорных… – это было более подходящее дело для Вячеслава Иванова: и только он один мог бы найти интонацию своих поздних стихов о Дионисе («Первый пурпур»), в которых сама тема исступления дана с «классической» логичностью и точностью.

Брызнул первый пурпур дикий,

Словно в зелени живой

Бог кивнул мне, смуглоликий,

Змеекудрой головой.

Взор обжег и разум вынул,

Ночью света ослепил

И с души-рабыни скинул

Все, чем мир ее купил.

И, в обличьи безусловном

Обнажая бытие,

Слил с отторгнутым и кровным

Сердце смертное мое.

Заведомо огрубляя существо дела, рискнем сказать, что в лучших стихах Иванова обычно стоит ясная, сухая погода, небо прозрачно, как стекло, и час суток – либо полуденный, либо утренний, рассветный, а уж если наступает вечер или ночь, то на небе обозначаются крупные, отчетливые звезды, Напротив, в более сомнительных стихах чаще всего появляются болотные туманы, «лунная тусклость» и мерцание, «змеящееся» по влажной зыби. Пифагорейские образы мирового порядка перечувствованы поэтом сильнее, приняты к сердцу живее, выражены в слове оригинальнее, чем романтические образы мирового хаоса. Если в поэзии Иванова вообще есть «музыка», то это не звуковые бури и не «музыкальные моменты», но строго объективная пифагорейская «музыка сфер»:

Будит звездное служенье

В нас ответное движенье.

Миг – и в нашей келье тесной

Свод вращается небесный,

Запредельные пустыни

Веют ужасом святыни,

Ночь браздят светил орбиты…

И все же Вячеслав Иванов хотел быть поэтом хаоса. Уже в «Парижских эпиграммах» есть строчка: «Хаос – волен! Хаос – прав!» Позднее, в 1906-1907 годах он сделает не слишком удачную попытку превратить «приятие» хаоса и «неприятие» мира в философскую доктрину; это будет называться «мистическим анархизмом» и вызовет бурные споры в символистских кругах. Сейчас мы уже едва ли поймем, как о такой пустой вещи можно было так много говорить. Апофеоз интеллектуального «скифства», богемная безответственность, предлагаемая в пример всенародному общественному устроению, да еще страшные слова Ивана Карамазова о «неприятии мира», из атмосферы трагедии перенесенные в атмосферу литературной дискуссии, – все это само по себе не слишком интересно; но даже не о том речь. Именно как источник мотивов для поэтического дарования Вячеслава Иванова – конкретного индивидуального дарования со своими возможностями и границами – культ «хаоса» выглядит явным недоразумением. Странно читать в «Кормчих звездах»:

Пламеней,

Песнь без удил…

Странно, ибо кровное свойство лучших стихов Вячеслава Иванова – их крепкая «взнузданность»: слова плотно – плотнее некуда! – прижаты друг к другу, логика мысли и логика ритма взаимно дисциплинируют друг друга. Этому ли поэту подобало вещать,

Что нет межей, что хаос прав и волен, –

когда его поэтика есть прежде всего поэтика «межей»: резкие контуры вещей и слов, отчетливое членение периодов? Наконец, ему ли было играть в «неприятие мира», когда его поэзия – похвальное слово и выражение благодарности миру природы, миру истории, миру языка? Положим, в его позиции «славослова» есть поза и нарочитость, но ведь есть и совсем другое, подлинное – бодрый, почти державинский восторг, здоровая человеческая способность радоваться тому, что времена суток и времена года следуют друг за другом, как им положено, что небо наверху, а земля внизу, что камень такой каменный, а дерево такое деревянное и что в языке живет и цветет общее предание живших на земле людей. Вячеслав Иванов знал за собой привычку хвалить вещи и слова, которая вроде бы пристала простодушному одописцу далеких времен, никак не раздражительному и заумствовавшемуся соучастнику невеселых декадентских игр. В одном стихотворении 1915 года он даже вздохнет, что не в силах отказаться от этой несвоевременной, непопулярной привычки:

Я стал бы вам нужен, и сроден, и мил,

С недужным недужен, с унылым уныл.

Мир Вячеслава Иванова – мир оды, не мир трагедии. Мир этот очень удобно обозревать с наблюдательной точки, даваемой «Кормчими звездами». Мы давно уже, как и предупреждали,

говорим не просто об этом первом поэтическом сборнике, но скорее по поводу этого сборника – обо всем пути Вячеслава Иванова. Конечно, этого не произошло бы, если бы «путь» Вячеслава Иванова был путем в том усиленном, динамическом и драматическом смысле, в котором можно и должно говорить о пути Александра Блока. Но нет: что для самохарактеристики Блока образ дороги, то для самохарактеристики Иванова – образ истока. О мировоззренческом смысле этого образа, особенно отчетливо проступающем в стихах 1910-х годов, нам еще придется говорить. Пока нас интересует совсем другое: соотнесенность эмблемы «истока» со спецификой развития Вячеслава Иванова как писателя. Что такое «исток»? Это место, где все уже дано изначально и откуда оно потом «вытекает», волнами распространяясь и разливаясь, но не изменяя своей субстанции. Поток бежит вперед именно потому, что его исток остается на своем месте; прошлое не сменено настоящим, но обосновывает его. Когда мы говорим о поэзии Блока, этот образ заведомо неприменим; при самом хорошем отношении к «Стихам о Прекрасной Даме» невозможно сказать, что в них «все уже есть» – все, что Блоку предстояло найти впоследствии. «Соловьиный сад» не «вытекает» из «Стихов о Прекрасной Даме», «Ямбы» не «вытекают» из «Ночной фиалки». Антитезис не вытекает из тезиса, хотя, конечно, им провоцируется и постольку подготавливается. Здесь нужно другое, привычное для каждого слово: Блок «пришел» от одного к другому. Переход от одного этапа к другому – для Блока каждый раз волевой акт борьбы с собой и разрыва со своим прошлым. Так вот – именно этого мы не найдем у Вячеслава Иванова. Как всякий живой человек, он, конечно, менялся, менялась и его поэзия – но как мало! В «Кормчих звездах» впрямь «все уже есть» – наиболее органичные языковые и стиховые пристрастия, наиболее серьезные мотивы и темы, наиболее необходимые «интегрирующие» образы, вокруг которых почти полвека будет строиться поэзия Иванова. Недостает лишь одного важного, очень важного образа – «милой могилы» (ведь до смерти жены поэта – Л. Д. Зиновьевой-Аннибал было еще далеко). Но и он, в конце концов, эмоционально подготовлен, и для него уже есть место. Выстраданный поздний мотив вины и раскаяния, мало свойственный как раз среднему периоду творчества поэта, тоже вчерне предвосхищен, хотя довольно отвлеченно, в терцинах поэмы «Миры возможного». Тем более налично в «Кормчих звездах» все остальное: иконописно-условный образ «вечной» России, сопряженный с утопией «тайного» и «незримого» строительства грядущей всенародной «соборности» («Стих о Святой Горе»); сама эта идея «соборности» – так сказать, метасоциального единения разомкнувшихся навстречу друг другу личностей в хоре религиозного восторга; контрастирующая с этими «ангельскими снами», но как бы не спорящая, а двусмысленно согласующаяся с ними, готовая в них перелиться бесовщина языческих экстазов («Неведомому богу»); переплавленные в поэзию радости историка и филолога («Итальянские сонеты», «Пэстумский храм», «Молитва Камилла»); наконец, центральный для мысли и поэзии Вячеслава Иванова мотив памяти – как лично-биографической, так и сверхлично-исторической памяти – как победы над смертью:

Над смертью вечно торжествует,

В ком память вечная живет…

Каким видится от «истока» поэзии Иванова путь ее расходящихся волн? Привычка делить творчество поэта на три больших периода – «ранний», «средний» и «поздний» – более чем банальна; она коренится, по-видимому, в древнейшей мифологической схеме Трех Возрастов. К поэзии Иванова и к поэзии Блока это общее место приложимо, но по-разному. Историческое время и физический возраст – конструктивные факторы лирики Блока, активно участвующие в ее наглядной, почти нарочитой организации как целого. «Стихи о Прекрасной Даме» – это «юношеские» стихи в том усугубленном смысле, в котором «Кормчие звезды» нельзя так назвать (да они же и не были «юношескими»). Позднее «мужание» и обретение «зрелости» служат не только биографическим фоном блоковской поэзии, но и ее темой. Что касается поэзии Вячеслава Иванова, то в ней можно наметить те же три периода – только наметить, не выделить. Конечно, в период «Кормчих звезд» больше скованности и неловкости, сильнее чувствуется связь с «домашним» прошлым русской поэзии времен Тютчева, Фета и Владимира Соловьева2, проступает даже нечто от лексики, простодушно-рассудительного синтаксиса и неспешного ритма белых стихов Жуковского, как в программном стихотворении «Альпийский рог»: .

________________________________________

1 Споря в 1920 году с анархическим бунтом М. Гершензона против культуры как традиции, как «предания», Иванов назовет память «верховной владычицей» культуры, которая «приобщает истинных служителей своих «инициациям» (посвящениям. – С. А.) отцов и, возобновляя в них таковые, сообщает им силы новых зачатий, новых починов. Память – начало динамическое; забвение – усталость и перерыв движения, упадок и возврат в состояние относительной косности» (Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон, Переписка из двух углов, стр. 29).

2 Именно эти три имени составляют «созвездие родное», поминаемое в одном из стихотворений «Римского дневника 1944 года» («Таинник ночи, Тютчев нежный…»).

/172/

Средь гор глухих я встретил Пастуха,

Трубившего в альпийский длинный рог.

Приятно песнь его лилась; но, зычный,

Был лишь орудьем рог, дабы в горах

Пленительное эхо пробуждать.

И всякий раз, когда пережидал

Его пастух, извлекши мало звуков,

Оно носилось меж теснин таким

Неизреченно-сладостным созвучьем,

Что мнилося: незримый духов хор,

На неземных орудьях, переводит

Наречием небес язык земли…

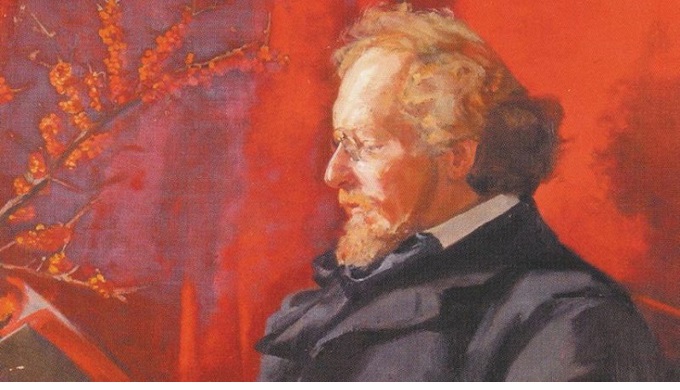

Затем, как полагается говорить в подобных случаях, «голос поэта крепнет», появляется много блеска, отчасти нездорового блеска; это Вячеслав Иванов 1905-1907-х годов, с «пронзительными очами», портрет которого набросан в стихотворении Блока «Был скрипок вой в разгаре бала…». Переход к третьему периоду совершается совсем плавно, растянувшись от предвоенных лет до конца 20-х годов («Палинодия»); этот период в целом отмечен «трезвенностью», сдержанностью «уцеломудренных» образов и ритмов, а также преобладанием христианских мотивов соловьевского круга. Но этим почти ничего не сказано о глубинном содержании поэзии Вячеслава Иванова, которое остается очень стабильным, скорее углубляясь, чем расширяясь со временем. Недаром Иванов всегда мог включить в свой новый труд строки многолетней давности, почти их не меняя: мы уже говорили о гимназическом стихотворении, вошедшем в «Прозрачность», и будем говорить о стихотворении из «Кормчих звезд», вошедшем в трагедию «Прометей». Лирический герой Вячеслава Иванова «откликается» на события времени (например, на революцию 1905 года), но живет почти вне времени – и во всяком случае вне возраста.

После «Кормчих звезд» и московской поездки зимой 1904 года Вячеслав Иванов очень быстро становится из безвестного заграничного скитальца живой сенсацией русской литературы. «Иванов сказал!» – «Был Иванов!» – «Иванов сидел». – «Боря, – знаешь: Иванов приехал…»1 – будет вспоминать Андрей Белый литераторские разговоры в Москве. Славу Иванова подкрепляют второй сборник стихов («Прозрачность»), вышедший в 1904 году, и трагедия «Тантал», появившаяся в следующем году. Если «Кормчие звезды» – тщательно отобранная жатва долгих лет безвестности, то «Прозрачность» в целом возникла «на одном дыхании» за лето 1904 года (исключение составляют «Ясность», восходящая еще к гимназической поре, а также «Золотое счастье» и «Песни Дафниса» – памятник самого первого любовного счастья Иванова в 1895 году). В этом сборнике сделана

________________________________________

/173/

попытка найти более легкие, нежные, подвижные интонации и образы, каких не было в «Кормчих звездах» («лунная риза», «влажные лона», «зыбучая влага»):

Чайка расплескалась;

Парус мрел далеко;

С рокотами рока

Озеро ласкалось.

В центре образной системы «Прозрачности» – лунный свет и волнующаяся вода. Иногда Иванов приходит к новой, недоступной ему прежде тонкости; иногда он приходит к красивости. И все же он остается прежде всего самим собой – «каменным» поэтом. Он включает в сборник ряд стихотворений о драгоценных камнях – алмазе, рубине, аметисте, сапфире и т. д. Он снова сравнивает живую и подвижную зелень с неподвижным смарагдом:

Прислушайся, один, в смарагдной тишине

К пустынным шелестам дриады!

Он с еще большей неумолимостью чеканит по-античному сжатые афоризмы для выражения «вечных» истин:

Познай себя. Свершается свершитель,

И делается делатель. Ты – будешь.

«Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва».

Се, действо – жертва. Все горит. Безмолвствуй.

Блок писал в журнальной рецензии на «Прозрачность»: «Книга Вячеслава Иванова предназначена для тех, кто не только много пережил, но и много передумал. Это – необходимая оговорка, потому что трудно найти во всей современной русской литературе книгу менее понятную для людей чуть-чуть «диких», удаленных от культурной изысканности, хотя, быть может, и многое переживших»1.

В стихах Иванова облачко существует для того, чтобы сквозь него просвечивали вечные звезды (все те же «кормчие» звезды); дрожащая и шелестящая зелень существует для того, чтобы сквозь нее увидеть и услышать «смарагдную тишину»; лиризм существует для того, чтобы сквозь него была ощутима мысль. Это и подразумевается словом «прозрачность». Взгляд должен пройти сквозь текучее и увидеть пребывающее.

Уже с 1904 года Вячеслав Иванов под впечатлением от неудач царизма в русско-японской войне ожидает больших событий на родине. Он пишет:

________________________________________

/174/

Как осенью ненастной тлеет

Святая озимь, – тайно дух

Над черною могилой реет,

И только душ легчайших слух

Незадрожавший трепет ловит

Меж косных глыб, – так Русь моя

Немотной смерти прекословит

Глухим зачатьем бытия…

Политическая позиция поэта перед лицом первой русской революции включает в себя как «английский» идеал либерально-парламентского «народоправства», так и представления Владимира Соловьева о необходимости нравственного очищения России на путях христианской морали. Он обращается к «темным силам» самодержавия с несколько риторическим вызовом:

Бичуйте, Ксерксы, понт ревучий!

И ты, номадов дикий клан,

Стрелами поражая тучи,

Бессильный истощи колчан!

Так! Подлые вершите казни,

Пока ваш скиптр и царство тьмы!

Вместите дух в затвор тюрьмы! –

Гляжу вперед я без боязни.

По правде говоря, он не всегда смотрел в будущее «без боязни»; ожидание предстоящих катаклизмов страшило его. Настроение страха и тревоги запечатлено в стихотворении «Астролог»:

«Дохнет Неистовство из бездны темных сил

Туманом ужаса, и помутится разум, –

И вы воспляшете. все обезумев разом,

На свежих рытвинах могил».

Так или иначе, но в 1905 году для Иванова впервые оказалось невозможным жить вдали от России. В начале осени этого года, накануне октябрьских событий, поэт на долгие годы переселяется в Петербург. Квартира Вячеслава Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в выступе над пятиэтажным домом на Таврической улице получает наименование «башни».

Пришелец, на башне притон я обрел

С моею царицей – Сивиллой,

Над городом-мороком, – смурый орел

С орлицею ширококрылой.

/175/

Вскоре «башня» становится заметной достопримечательностью русской культурной жизни. По средам к полночи там собираются литераторы, художники, актеры, философы, ученые и общественные деятели всех направлений, чтобы читать стихи и доклады, спорить, предаваться духовным играм. Благожелательный к чужой мысли, Вячеслав Иванов был поистине вдохновенным вдохновителем исканий и споров. Это не значит, что феномен «сред» не имел своей темной оборотной стороны. Идеи, высказывавшиеся на «башне», невозможно было совместить в рамках античного философского «симпосиона»: «речи о любви произносили столь различные люди, как сам хозяин Вячеслав Иванов, приехавший из Москвы Андрей Белый и изящный профессор Ф. Ф. Зелинский… и один материалист, который ничего не признавал, кроме физиологических процессов»1. Пройдет какое-нибудь десятилетие, противоположности выявятся до конца, все встанет на свои места: революция разведет по враждующим станам посетителей «башни».

Духовное празднество на «башне» было не столько платоновским пиром, сколько пиром во время чумы. Пристрастие Вячеслава Иванова к «сближениям и соединениям» того, что нельзя ни сблизить, ни соединить, вкрадчиво-дипломатичные попытки совместить несовместимое не раз ставили вдохновенного вдохновителя в положение обманутого обманщика. Это остро чувствует раздражительный и впечатлительный Андрей Белый. «Одна беда: всякий юнец мог в житейском его объегорить; в мире идей всех затаскивал в дебрь; был период, когда я подумал: не волк ли сей овцеподобный наставник?.. Дверь – в улицу: толпы валили; лаская журил; журя, льстил; оттолкнув, проникал в ваше сердце, где снова отталкивал»2. Да, в атмосфере «башни» «легко говорилось»; может быть, слишком легко? «Слышу бесконечный поток последних, серьезнейших слов, – вспоминала «башню» Е. Кузьмина-Караваева. – Передо мной как бы духовная обнаженность, все наружу, все почти бесстыдно»3. Не одному Андрею Белому ласковое принуждение к «почти бесстыдному» самораскрытию могло показаться хищной «волчьей» хитростью. Сам Вячеслав Иванов счел нужным в стихотворении, обращенном к двадцатитрехлетнему Велимиру Хлебникову, шутливо обороняться против таких подозрений:

Нет, робкий мой подстерегатель,

Лазутчик милый! я не бес,

________________________________________

/176/

Не искуситель, – испытатель,

Оселок, циркуль, лот, отвес.

Измерить верно, взвесить право

Хочу сердца – и в вязкий взор,

Я погружаю взор, лукаво

Стеля, как невод, разговор.

В чуть женственном «лукавстве», в хитроумной повадке «уловителя душ» – о, разумеется, с самыми добрыми намерениями – хозяин «башни», как видим, сознается сам… Именно таким поэт запомнился большинству своих современников, хотя период «башни», период плодотворного, но нецеломудренного духовного возбуждения, был временем растраты сил, накопленных в сосредоточенном уединении прежних лет.

17 октября 1907 года Вячеслава Иванова постигла тяжелая утрата: неожиданно умерла Лидия Зиновьева-Аннибал, обожать которую – радостно, порой хвастливо, «по-язычески» – поэт не переставал с первой встречи в Риме. Он оплакивал свою любовь до самой смерти. Скорбь внушила ему наиболее самоуглубленные и чистые, наиболее человечные стихи тех лет. Но духовные пиршества на «башне» продолжались, и хозяин по-прежнему играл на них роль «мудрого, дионисийски веселого колдуна», как его назвал гостивший в его доме поэт И. фон Гюнтер.

Итог годов «башни» – два тома сборника «Cor ardens» (по-латыни – «Пламенеющее сердце»), появившиеся последовательно в 1911 и 1912 годах. Настроение первого тома соответствует эмоциональной атмосфере «башни» с ее напряженными и душными головными страстями; ни раньше, ни позже Вячеслав Иванов не писал стихов, которые были бы в такой степени лишены духовной трезвости. Стихи эти заставляют вспомнить эйфорически-восторженные монологи Густава Ашенбаха, героя повести Томаса Манна «Смерть в Венеции» (написанной, к слову сказать, почти в это же время и отражающей то же неутешительное нравственное состояние «старого мира» накануне первой мировой войны). Часто строки Иванова доходят до филигранного мастерства; нередко они доходят до отталкивающей безвкусицы («чарый хмель» и прочие русизмы, спровоцированные близостью молодого С. Городецкого с его «Ярью», «экстазы», рифмующиеся с «топазами», бьющее по нервам опьянение звуком «з» в строке:

Шмель Шираза, князь экстаза, мистагог и друг – Гафиз).

Рядом с безвкусицей – чудеса виртуозности. Посвященный Брюсову сонет «Венок» воспроизводит средствами русского языка звонкую фонетику латыни:

/177/

Певец победный Urbi пел et Orbi:

То – пела медь трубы капитолийской…

Чу, барбитон ответно эолийский

Мне о Патрокле плачет, об Эвфорбе.

Плавные и носовые, губные, гортанные и зубные согласные звуки – и ни единого «ш» или «щ»! В девятом сонете из цикла «Золотые завесы» зыбкая музыка звуков «м»-«р» и «г»-«р»-«т», медленно густея, застывает в загаданное с самого начала и названное лишь в самом конце имя – «Маргарита» (так звали жену Максимилиана Волошина, которой и посвящен весь цикл), Мы словно присутствуем при таинстве рождения членораздельного слова из морской пены – из бессловесного лепета. И это не единственный случай, когда фонетическая стихия языка выбрана поэтом в качестве чувственно переживаемой темы целого стихотворения. Поэзия как бы вглядывается в самое себя и воспевает свой собственный материал.

Как речь славянская лелеет

Усладу жен! Какая мгла

Благоухает, лунность млеет

В медлительном глагольном ла!

Взвинченная, самоубийственно обостренная чувственность иных стихотворений «Сог ardens», дополняемая блеском формы и широкими жестами лжепророка – такой же документ кризиса культуры, как стихи Стефана Георге о Максимине. К ним применимы жестокие слова самого Вячеслава Иванова из одной статьи 1905 года: «Едва ли мы годимся даже в Нероны; разве еще в Элагабалы, лжеслужители какого-нибудь Лжесолнца, чтоб изнывать в опостылевших негах»1.(Лишь один важный момент морального свойства все же отдаляет Иванова от Георге: «люциферианское» состояние наглухо замурованной в себе личности абсолютного индивидуалиста,

Не по-людски и не по-божьи

Уединенная душа, –

то, что было до конца принято и с экзальтацией восславлено немецким поэтом, осталось для его русского собрата предметом неприятия.) В общем же, мир первого тома «Сог ardens» – это тот самый двусмысленный мир, с которым прощается Ахматова в «Поэме без героя», Но ведь и Вячеслав Иванов по-своему ушел из него. Уже в 1915 году он писал:

________________________________________

/178/

Лишь ныне я понял, святая Пощада,

Что каждая лет миновавших услада

В устах была мед, а во чреве полынь

И в кущу глядело безумье пустынь.

Даже второй том «Сог ardens» куда человечнее, самоуглубленнее первого. Он в значительной своей части связан с воспоминаниями об умершей Лидии:

Мы шли вдвоем жнивьем осиротелым,

А рок уже стерег…

И ты сказала: «Облако находит,

И будет снег, и покрывалом белым

Застелет даль дорог,

И запоздалых в путь зима проводит.

Незваное приходит!

Благословен да будет день идущий,

Благословен не ждущий!

Благословен солнцеворот, и серп,

И поздней осени глухой ущерб!»

Сквозной символ «пламенеющего сердца», вызывающий в воображении католическую эмблематику эпохи барокко, становится, наконец, чуть менее «солнечным» и более «сердечным».