Сергей Лёвин

Первое знакомство с русским постмодерном состоялось во второй половине 90-х, когда я учился на филфаке Тамбовского госуниверситета имени Державина и традиционно читал намного больше, чем предлагала и без того широкая вузовская программа.

Эффект от «Жизни насекомых» и «Чапаева и Пустоты» Виктора Пелевина, тогда ещё не вышедших в виде книг и опубликованных в журнале «Знамя», был подобен разорвавшейся бомбе: ничего подобного в русской литературе ранее мне не попадалось, тексты были свежи, интересны, полны иронии и крайне современны. Чёткая привязка к эпохе, когда создаётся произведение, злободневность – как сильная сторона творчества Виктора Олеговича, так и его ахиллесова пята. Ну кто из современных молодых читателей, открывший «Чапаева», сейчас вспомнит, кто такая «просто Мария» и насколько широкий резонанс в те годы имел второй «Терминатор», в которого были влюблены миллионы постсоветских подростков?!

Уже тогда выработав собственный легко узнаваемый стиль, Пелевин остаётся ему верным и по сей день. Только если в 90-е его проза была смелой и неожиданной, эпатажной и яркой, то сегодня она неторопливо бежит, дребезжа деталями, по давно проторенной колее. Последние романы, выходящие с завидной периодичностью, востребованы лишь самыми преданными поклонниками писателя, которым по-прежнему нравятся его становящиеся всё более эксцентричными теории о сути власти, денег, технократизации общества и т.д.

Да, ирония осталась прежней – фирменно-пелевинской, разве что стала ещё злее, однако автор превратился в заложника собственной схемы. Он, по сути, каждый раз рассказывает одну и ту же историю, становящуюся всё скучнее. В романе «Числа» Пелевин даёт меткое определение постмодернизма: «Это когда ты делаешь куклу куклы. И сам при этом кукла». Такой игрой до сих пор занят автор. Интересно, когда она ему наскучит…

Другим писателем-постмодернистом, открытым мной в 90-е, стал Владимир Сорокин. Однако, отдавая дань несомненному мастерству стилизатора и деконструктора классических текстов, читать «Голубое сало», «Пир» и другие произведения было порой физиологически тошно из-за элементарной брезгливости. Мат, сексуальные извращения, общая нездоровость текста, который будто скрывает внутри головную боль для читателя вдумчивого, не выискивающего чернушные подробности, коих там с избытком, – всё это тогда вызвало отторжение. Сейчас мало что изменилось. Сорокин, конечно, стал куда менее радикальным и не описывает сцены совокупления Гитлера и Сталина, однако знакомиться с его новыми романами желания нет по-прежнему.

Деконструкция текста, если позволите тавтологию, деконструирует и читателя, особенно неподготовленного: дезориентирует его, оставляет в растерянности. В ней нет глубины и естественности классической литературы, и любая самая талантливая стилизация оборачивается кривым зеркалом, которое может исказить прекрасное, но не улучшить.

Гораздо интересней творчества вышеуказанных авторов мне представляется проза Юрия Буйды, творчество которого к литературе постмодернизма можно, правда, отнести лишь относительно. В одном из критических разборов романа «Город палачей», опубликованного в журнале «Знамя», рецензент определяет жанр, в котором работает Буйда, как «метареализм», то есть метафизический или метафорический реализм. Есть и критики, находящие в творчестве Юрия Васильевича как уже устоявшиеся традиции отечественной постмодернистской прозы, так и их развитие.

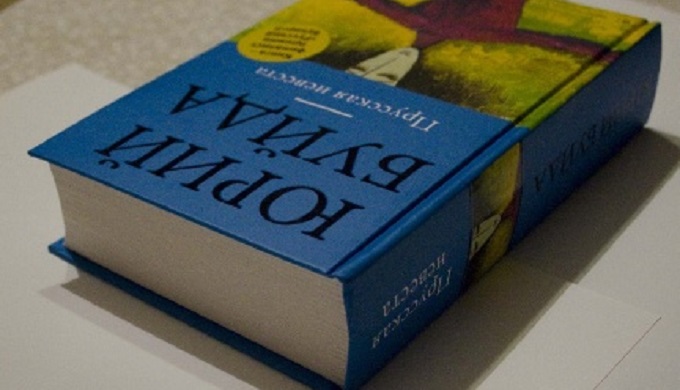

Наиболее показателен в этом отношении сборник малой прозы «Прусская невеста» (издавался также в 2001 году в «Эксмо» под названием «Все проплывающие»). Это гипертекст, органично складывающийся из рассказов разного объёма и жанра, объединённых местом действия – городом Знаменском – и периодически возникающими сквозными сюжетными линиями. Это одновременно нечто очень целостное и разрозненное, роман в рассказах, каждую часть которого можно читать в отрыве от контекста как самостоятельную историю.

Принцип не нов. Однако то, с каким мастерством Буйда жонглирует жанрами, варьирующимися от бытовых зарисовок («По Имени Лев») и городской мистики («Тема быка, тема льва») до подлинного эпоса («Чудо о Буянихе»), о каких серьёзных, часто невыносимо тяжёлых – не глумливых или откровенно саркастичных – материях он говорит («Рита Шмидт Кто Угодно»), вызывает лишь уважение.

Рассматривая творчество Пелевина, Сорокина и большинства других писателей той экспериментальной «линейки», невольно воспоминаешь музыкального постмодерниста Сергея Шнурова (лидера группы «Ленинград»), провозгласившего в саундтреке к «Бумеру» нетленное: «Никого не жалко, никого: ни тебя, ни меня, ни его». Этот девиз или, точнее, диагноз – один из принципов практически всей постмодернистской литературы, в основе которой часто нет души, а конструирование (или деконструирование) текста, затейливая игра с читателем и подчёркивание собственной исключительной интеллектуальности ставится во главу угла. Поэтому я однозначно отдаю предпочтение Буйде, книги которого населяют яркие, находящиеся в извечном поиске истины персонажи, быть равнодушным к которым невозможно. Ведь именно искреннее сочувствие герою, проживание вместе с ним всех сюжетных перипетий и обязательный катарсис – краеугольные принципы настоящей литературы.